Vor dem Hintergrund des Aufbaus des Sozialismus begann die DDR, ihren Machtbereich auch militärisch abzusichern. Auf Weisung der sowjetischen Besatzungsmacht wurde anno 1952 zunächst die Kasernierte Volkspolizei (KVP) gegründet, aus der dann 1956 die Nationale Volksarmee (NVA) hervorging – das Militär der DDR, das bis zur Wiedervereinigung bestand. Und eine Armee brauchte damals nun mal auch – na klar – zuverlässige Zeitmesser.

Praktischerweise lag in der sowjetischen Besatzungszone eines der deutschen Uhren-Cluster schlechthin, das in der DDR im Allgemeinen und die NVA im Speziellen eine gewichtige Rolle spielen sollte: Glashütte in Sachsen. Andere geschichtsträchtige Uhren-Zentren wie das Uhren-Cluster Pforzheim wiederum lagen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs und spielten daher logischerweise als Bezugsquelle für militärische NVA-Zeitmesser keine Rolle – mit Ausnahme eines speziellen Gehäuses für eine Kampfschwimmer-Taucheruhr (dazu aber gleich mehr im Detail).

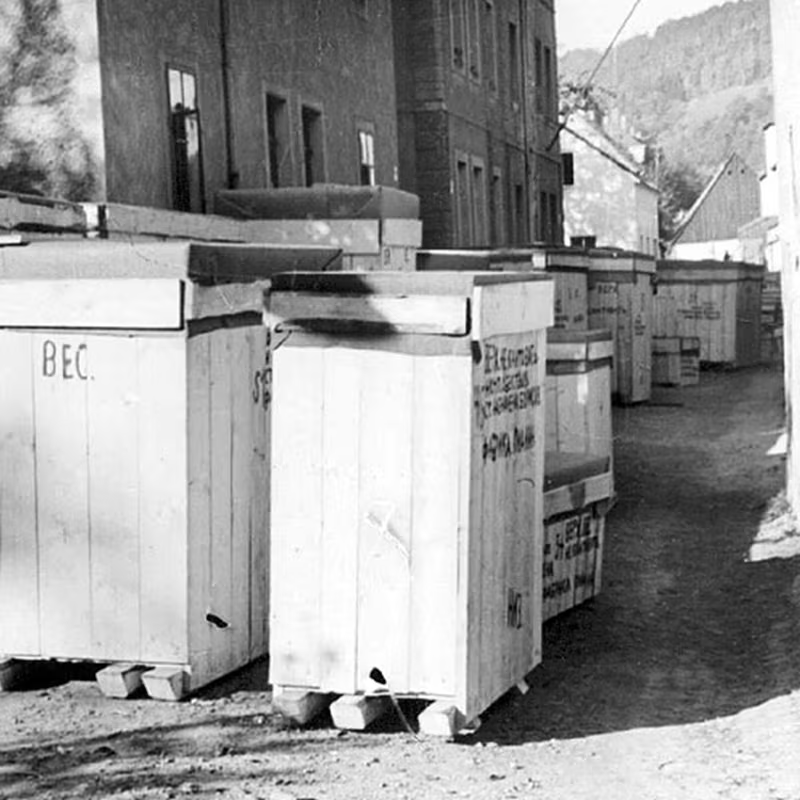

Doch der Start in Glashütte war alles andere als einfach – eine Zeitzeugin und ehemalige Mitarbeiterin der UROFA, dem damals größten Uhrenhersteller in Glashütte, berichtet: „Sie nahmen alles mit… alle Maschinen, jeden Schraubenzieher, jede Blaupause, jede Zeichnung, die Werkbänke, einfach alles“. Sämtliche Maschinen und Werkzeuge sowie die verbliebenen Produktionsbestände des Betriebs wurden in Holzkisten verpackt und mithilfe von 32 Lastwagen mit je 10 Tonnen Nutzlast Richtung Sowjetunion verfrachtet (die einzige Ausnahme war A. Lange & Söhne – hier war nicht die durch einen Bombenangriff beschädigte Fabrik die Reparation, sondern Marine-Chronometer und B-Uhren, die in großen Stückzahlen an die Sowjetunion geliefert werden mussten). Kurzum: Die Glashütter standen relativ blank da.

Es stellt sich als Glück im Unglück heraus, dass die Sowjets bei ihren Konfiszierungen die Gussmodelle einiger Maschinen zurückgelassen haben. Dank dieser kann eine nahegelegene Eisengießerei kompliziertes Equipment wie Drehbänke oder Fräsmaschinen von neuem herstellen. Andere Gerätschaften werden von den Glashütter Werkzeugmachern teils vollständig aus dem Gedächtnis nachgebaut.

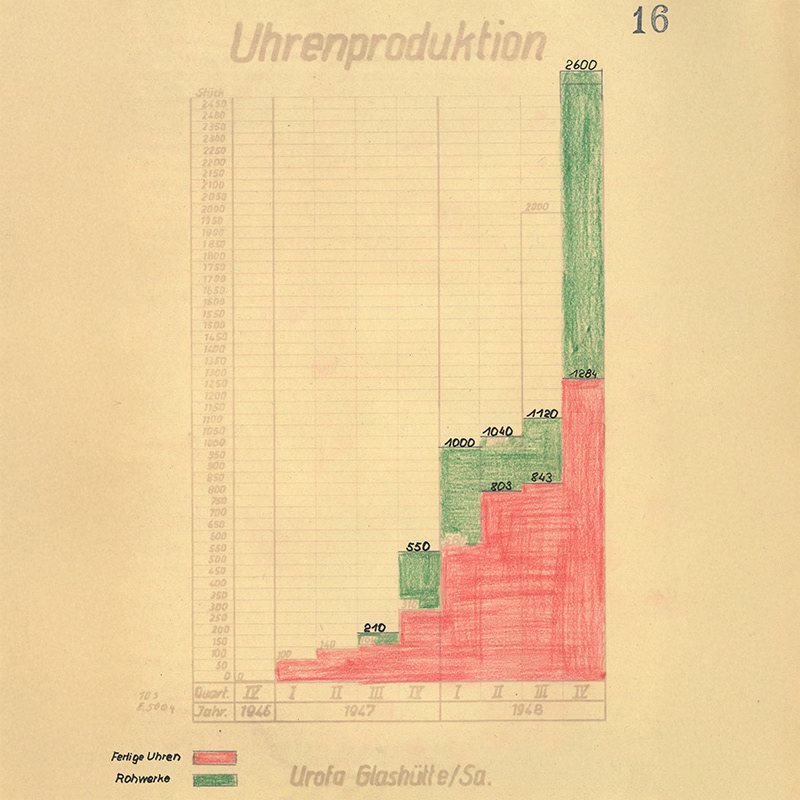

Der Standort berappelte sich: Nur wenige Monate nach Kriegsende konnten wieder kleine Stückzahlen von Uhren montiert werden, für die auch noch Restbestände an Bauteilen existierten. Da sämtliche Zulieferbetriebe ihre Produktion eingestellt haben und einige wichtige Komponenten nicht vor Ort nachgefertigt werden konnten, war die Fertigung der Werke aus Vorkriegszeiten jedoch nicht langfristig praktikabel.

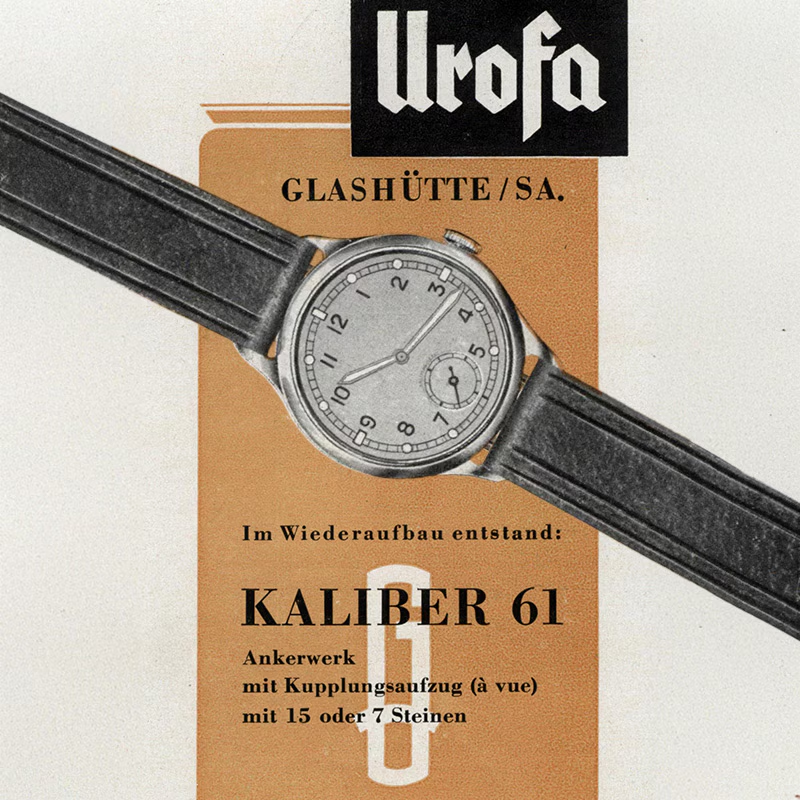

Helmut Klemmer, einer der leitenden Konstrukteure der UROFA, begann daher mit der Entwicklung eines neuen Kalibers. Sein Ziel: die „unbedingte Eigenproduktion aller Komponenten der Armbanduhr.“

Bereits am 6. Oktober 1945, nur fünf Monate nach der Kapitulation Deutschlands, war die erste Konstruktionszeichnung des Kalibers 61 fertiggestellt. Es basierte im Wesentlichen auf dem Kaliber 60, das sich vor Kriegende bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befand, jedoch nicht mehr finalisiert werden konnte. Allerdings wurde das Kaliber 61 technisch den neuen Gegebenheiten angepasst, da viele Bauteile nicht mehr verfügbar waren oder nur in geringen Stückzahlen selbst produziert werden konnten. Die Grundplatine sowie die Räderbrücke im Stil einer Dreiviertelplatine beispielsweise waren aus dünnem Blech gefertigt. Das einzige gefräste Teil des Werks war der Unruhkloben. Ab 1946 wurden die ersten Uhren auf Basis des Kalibers 61 montiert. Die sowjetischen Besatzer ließen die Glashütter stillschweigend gewähren, zogen aber zunächst den größten Teil der produzierten Uhren als Reparationsleitungen ein. Trotz aller Widrigkeiten gelang es den Betrieben, ihre Fertigungsmengen in den darauffolgenden Jahren langsam zu steigern – eine wichtige Grundlage, um als Lieferant für die NVA fungieren zu können.

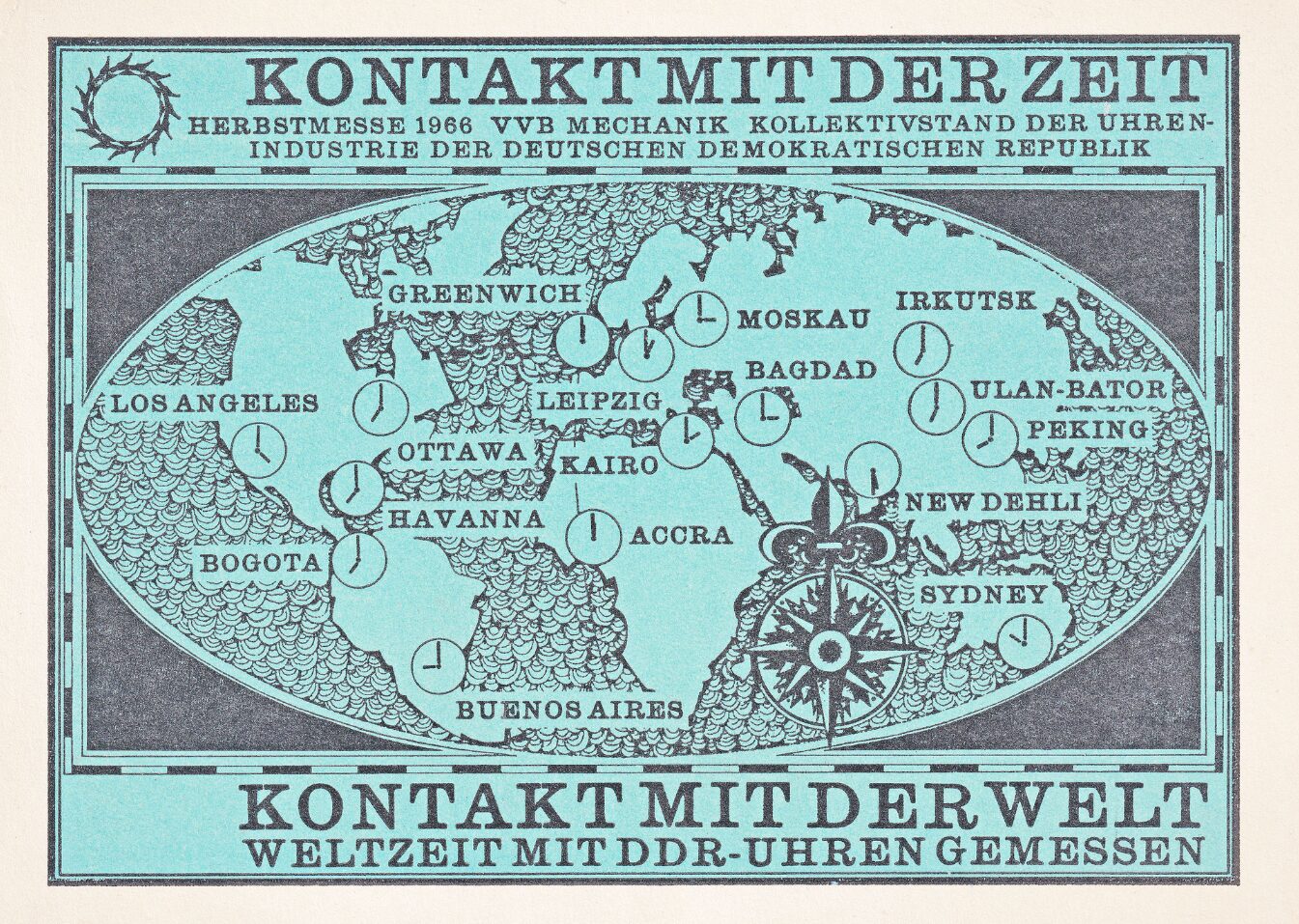

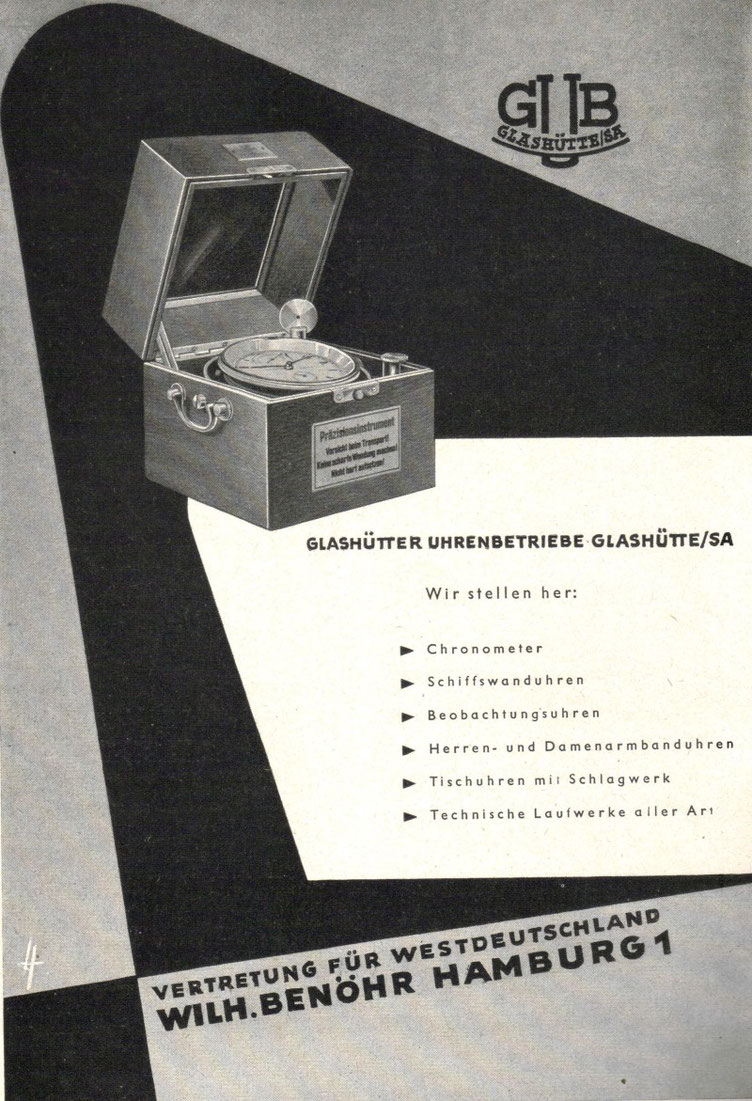

Und so bediente sich die NVA nach ihrer Gründung 1956 vorwiegend bei der GUB (Glashütter Uhrenbetriebe) als Zulieferer, genauso wie davor schon die KVP. Aber auch Uhren aus der Sowjetunion und Ruhla spielten eine nicht unwichtige Rolle.

Dabei gab es in der NVA übrigens keine nennenswerten allgemeinen Richtlinien für die Lieferung von Uhren für den offiziellen Gebrauch. So vergab die NVA einfach bei Bedarf Aufträge an die Industrie.

In diesem ausführlichen Artikel schauen wir uns die wichtigsten Militär-Uhren in der DDR bzw. von der NVA an – zu Luft, zu Wasser, an Land und wir schauen sogar Richtung Sterne. Viel Spaß!

INHALT

- 1 NVA-Uhren aus sowjetischer Produktion

- 2 VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)

- 3 Uhren für die NVA aus Ruhla

- 4 Eine Ruhla für die NVA Kommando Minentaucher

- 5 Kampfschwimmer-Uhren von GUB: Spezimatic (RP TS 200) und Spezichron

- 6 GUB Fliegerchronographen für die MiG-Piloten der NVA

- 7 Flieger-Borduhren von GUB und Molnija

- 8 Zu den Sternen: Ruhla-Uhren für die Kosmonauten

- 9 Zu hoher See: Uhren der Nationalen Volksmarine

Tipp: Die Inhalte dieses Artikels gibt’s auch als Video auf unserem YouTube-Kanal:

NVA-Uhren aus sowjetischer Produktion

In der Nachkriegszeit und bis in die 1980er Jahre hinein war die russische Uhrenindustrie ein ernstzunehmender „Big Player“: Millionen von Uhren verließen die russischen Produktionsstätten. Zu Hochzeiten produzierte allein die Erste Moskauer Uhrenfabrik fast 3 Millionen Uhren pro Jahr. Fast 70% der Verkäufe gingen dabei ins Ausland – ein Indiz dafür, dass russische Uhren damals auf dem Weltmarkt sehr gefragt waren. Natürlich gingen auch einige Uhren in Richtung DDR, beispielsweise auch zusammen mit Waffensystemen oder in ergänzender Nutzung zu Uhren aus Glashütte und Ruhla, denn die NVA und die sowjetischen Streitkräfte waren eng miteinander verwoben: Das Oberkommando lag in sowjetischer Hand. Strategie, Befehlsstruktur, Sprache, Waffensysteme, Gefechtszeit – alles geprägt von den Sowjets. Und so verwundert es natürlich keineswegs, dass die NVA auch Uhren aus sowjetischer Produktion verwendete – darunter Kampftaucheruhren-Klopper wie dieser hier mit 60 mm Durchmesser (dazu gleich mehr):

Ferner waren auch hochwertige Taschen- bzw. Beobachtungsuhren von der Ersten Moskauer Uhrenfabrik, die mit Werks-Nachbauten des Ulysse Nardin B-Uhren-Kalibers ausgestattet waren, durchaus verbreitet. Hier sehen wir eine solche Taschenuhr mit dem Kaliber Poljot 53303. Die Taschenuhren kamen überall bei der NVA zum Einsatz, darunter auch als Beobachtungsuhren bei der Marine (dazu gleich mehr) oder als Artillerieuhren, um beispielsweise die Flugzeit von Geschossen zu messen.

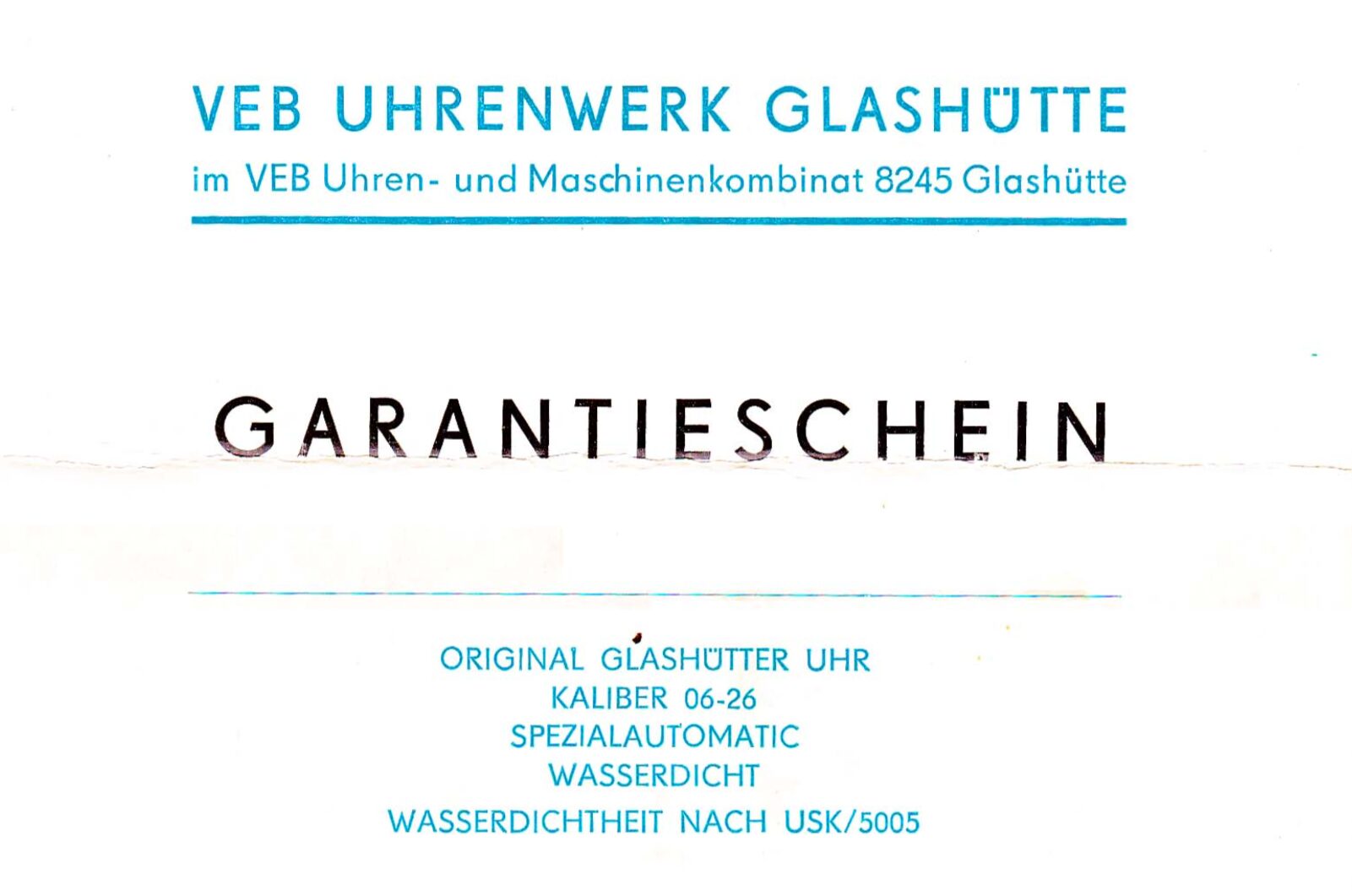

VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)

Unter der russischen Militärregierung wurden die meisten privaten Unternehmen ihren Eigentümern entrissen und in volkseigene Unternehmen umgewandelt. Vor diesem Hintergrund mag es widersinnig erscheinen, dass UROFA und UFAG aus eigenen Stücken ihre Überführung in staatlichen Besitz beantragten. Doch dazu muss man wissen, dass private Unternehmen gegenüber staatlichen Betrieben stark benachteiligt wurden. Die Sorge vor einem signifikanten Versorgungsmangel sowie die drohende Abberufung von Arbeitskräften machten diesen Schritt aber wohl zur einzigen Option, um überhaupt fortexistieren zu können. Im Jahr 1951 werden die Schwesterbetriebe daher zum Volkseigentum und mit der bereits drei Jahre zuvor verstaatlichten Firma Lange & Söhne verschmolzen. Aus dieser Fusion entsteht der VEB Glashütter Uhrenbetriebe (kurz: GUB), der für die für die nächsten vier Jahrzehnte eine Monopolstellung als einziger Uhrenhersteller in Glashütte innehaben wird.

Für die Artillerie und andere Messzwecke wurden bei der GUB beispielsweise Stoppuhren mit Glashütter Kaliber 65 gebaut, eine Vorkriegskonstruktion von Lange & Söhne. Später waren nur noch russische Modelle erhältlich, Taschenuhren und Chronographen von Slava, Achat und Poljot, wie bereits eben erwähnt.

Ferner wurden hier unter anderem Schiffswanduhren bis Anfang der 70er für die Nationale Volksmarine (NVM) sowie Fliegerchronographen für die MiG-Piloten produziert. Auch hierzu gleich mehr.

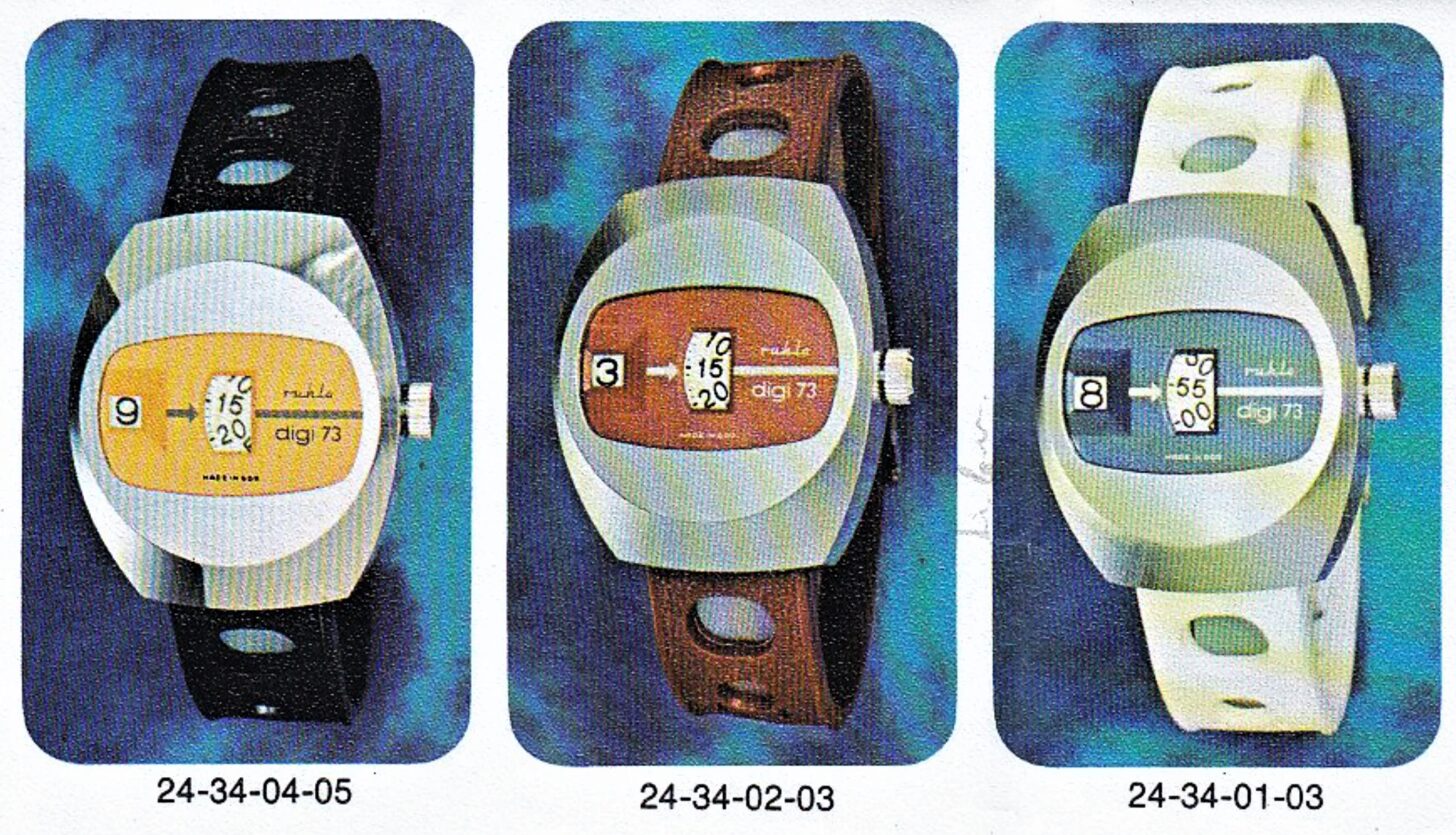

Uhren für die NVA aus Ruhla

Wir schauen nämlich zunächst nochmal kurz in das rund 300 Kilometer weiter westliche Ruhla: Das erste Uhrenmodell der Thiel-Brüder kam in den 1870ern raus und war (kein Scherz) eine Bieruhr als Zählwerk für Gastwirte (oder genervte Hausfrauen mit Nudelholz). Das war aber nur der Anfang: Die Thiels haben in Ruhla zeitweise bis zu 10.000 Mitarbeiter beschäftigt – Ruhla war damit (neben Glashütte) eines der Uhren-Zentren schlechthin. Auch die Thiel’sche Uhrenfabrik wurde von den Sowjets enteignet und in ein Kombinat überführt.

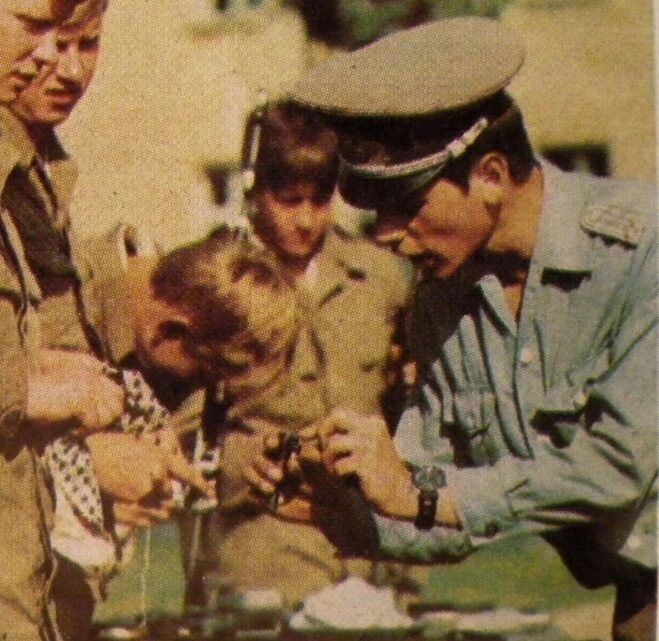

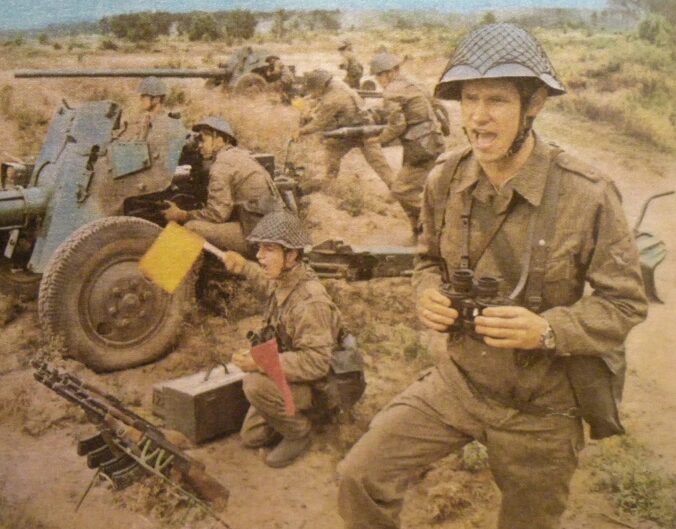

Unten sehen wir das Bild eines NVA-Soldaten (rechts) mit einer Ruhla-Scheibenuhr.

Wichtig zu wissen: „Einfache“ Soldaten der NVA bekamen in der Regel keine Uhren gestellt. Diese schafften sich insbesondere mit dem Aufkommen günstiger Quarzarmbanduhren einfach privat Uhren an. Der Torpedobootkommandant, der Flugzeugpilot, der Kampfschwimmer oder der Artillerieoffizier beispielsweise bekam aber in der Regel spezielle Uhren gestellt – so wie die wohl bekannteste NVA-Uhr aus Ruhla, eine Kommando-Minentaucheruhr…

Eine Ruhla für die NVA Kommando Minentaucher

Eines der bekanntesten Modelle aus der Produktion in Ruhla während der DDR-Zeit war eine Taucheruhr. Aber nicht irgendeine Taucheruhr, sondern eine, die speziell für die Nationale Volksarmee (NVA) hergestellt wurde. Genauer: Für das Kampfschwimmerkommando-18 (KSK-18) der Volksmarine.

Als Oberleutnant Kurt Klingbeil am 27. April 1958 als erster Kommandeur, lediglich ausgestattet mit Sporttauchererfahrung, mit dem Aufbau der Spezialtauchergruppe begann, waren die Voraussetzungen für eine einsatzbereite und schlagstarke Truppe längst nicht gegeben.

Aber das sollte sich über die Jahre rasant ändern. Funker, Scharfschützen, Sprengmeister, Munitionstaucher, Sanitäter – über die Jahre und Jahrzehnte konnte das KSK-18 auf hervorragend ausgebildete Soldaten zählen. Zu den Kampfschwimmern kamen nur die Besten, die Ausbildung war hart und umgab die Truppe mit dem Nimbus des Geheimnisvollen.

Der Aufgabenbereich der KSK-18 umfasste dabei in kleinen Gruppen unbemerkt im Rücken des Gegners zu landen, Schiffe zu versenken und Verteidigungsanlagen in die Luft zu sprengen – theoretisch jedenfalls, denn in militärischen Auseinandersetzungen kam das KSK-18 nie zum Einsatz (zum Glück kann man da nur sagen).

Konkrete zivile Einsätze waren aber Seenotrettungen wie beispielsweise die erfolgreiche Suche nach dem gesunkenen Torpedoschnellboot 844 der 6. Flottille des Kommandos Volksmarine der DDR nach einer Kollision mit dem schwedischen Fährschiff »Drottningen« anno 1968.

Trotz einiger Erfolge: Die Lücken im materiell-technischen Bereich klafften über viele Jahre, was die Arbeit auf Einsätzen wie den oben beschriebenen erschwerte – erst in den 70er und 80er Jahren entwickelte sich das Kampfschwimmerkommando allmählich zu einem kampfstarken Element der Volksmarine.

Ein wesentlicher Meilenstein war das Modernisierungsprogramm „Struktur 90“: Mit der Aufstellung einer separaten Einsatzstaffel Minentaucher im Jahr 1987 wurden die Aufgaben im KSK-18 neu verteilt. Damit waren die Kampfschwimmer von der Suche, Aufklärung, Klassifizierung und Vernichtung von Seeminen sowie der Aufklärung und Markierung von Landungsgassen entbunden. Nach der Trennung der beiden Ausbildungsrichtungen konnten taktische Elemente der einzelnen Verwendungsrichtungen intensiver trainiert werden. Mit dem neuen Stellenplan und Ausrüstungsnachweis verbesserte sich auch die Ausrüstung merklich.

Als Teil der neuen Ausrüstung wurde auch eine nigelnagelneue Taucheruhr eingeführt, welche die Taucheruhren des damaligen Glashütter Uhrenbetriebs (GUB) wie die RP TS 200 mit Spezimatic-Kaliber 75 ersetzte (dazu gleich mehr). Der Grund dafür war, dass die neuen Taucheruhren für deutlich längere Unterwassereinsätze geeignet sein mussten. Denn: Während die Fortbewegung unter Wasser für die Kampfschwimmer nur der Weg zum Ziel war, dauern die Missionen der Minentaucher im Schnitt deutlich länger, oftmals viele Stunden.

Das Uhrenwerk Ruhla hat damals eine ganze Weile der übermächtig wirkenden Quarz-Schwemme aus Japan mit eigens entwickelten Quarzwerken versucht die Stirn zu bieten (Stichwort: Quarzkrise). In der Ruhla-Kampfschwimmeruhr für die NVA tickte daher damals das Quarzwerk 13-32 (ohne Datum) aus hauseigener Produktion.

Die Auslieferung der neuen Taucheruhren erfolgte im Rahmen eines LVO-Auftrages (Lieferverordnung) durch das Uhrenwerk Ruhla in den Jahren 1983 und 1984 an die NVA. Es gibt ferner Berichte darüber, dass die Offiziere außerdem mit einer Schweizer Uhr ausgestattet wurden, der Nautilus Taravana.

Nach der Wiedervereinigung wurde die NVA in die Bundeswehr überführt – und das KSK-18 nach insgesamt über 32 Jahren weitgehend aufgelöst, da die Bundesmarine nur drei Soldaten in eine ähnliche Einheit übernahm, alle anderen mussten sich beruflich neu orientieren. Die Spezialeinheit der NVA-Marine geriet ein Stück weit in Vergessenheit.

Tipp: Im Buch Die Kampfschwimmer der Volksmarine schildern die Autoren Horst Kerzig/Jürgen Knittel/ Kurt Schulz die letzten Monate der Kampfschwimmer der DDR; Verlag Das Neue Berlin. 320 S., geb.

Auch von UMF Ruhla gibt es ein Modell im Stil der damaligen Minentaucheruhr:

Kampfschwimmer-Uhren von GUB: Spezimatic (RP TS 200) und Spezichron

Wie versprochen noch ein paar Worte zum Vorgänger der Ruhla-Taucheruhr: Die Spezimatic-Taucheruhr des Glashütter Uhrenbetriebs (GUB) mit der Referenz RP TS 200 wurde nur in relativ geringen Stückzahlen hergestellt, sodass viele Sporttaucher in die Röhre schauen mussten – insbesondere, da ein prominenter Kunde auf Lieferungen wartete: nach meinen Recherchen kam diese Taucheruhr auch offiziell bei Kampftaucher-Einheiten zum Einsatz. Das Modell kam mit Spezimatic-Kaliber 75 und hatte (damals keine Selbstverständlichkeit) ein Edelstahlgehäuse mit überdurchschnittlichen 200 Metern Wasserdichtigkeit an Bord – gefertigt in Westdeutschland von der Pforzheimer Firma Richard Pfisterer (RP), gut erkennbar am Gehäuseboden mit „RP“-Gravur innerhalb einer Raute. Die RP TS 200 wurde viele Jahre, bis in die 1970er, gefertigt.

Die Glashütte Original SeaQ orientiert sich auf originalgetreue Art und Weise am Design der RP TS 200 – mehr dazu:

Glashütte Original SeaQ Panoramadatum im Test

Glashütte Original SeaQ Chronograph im Test

Des Weiteren kamen nach meinen Recherchen offenbar auch Taucheruhren der Spezichron-Reihe bei den Kampfschwimmern zum Einsatz. Beim verwendeten Spezichron-Kaliber handelte es sich um eine der letzten Eigenentwicklungen der Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) vor dem Ende der DDR.

XXL-Sowjet-Kampftaucheruhr von Agat

Die Uhrenproduktion der Sowjets in Slatoust und Tscheljabinsk sollte eigentlich nur eine Notlösung aufgrund der vorrückenden Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg sein (die Erste Uhrenfabrik Moskau musste verlegt werden). Als sich die Deutschen aber im Jahre 1943 zurückzogen und die Uhrenproduktion wieder zurück nach Moskau verlegt werden konnte, verlieb ein Teil der Produktionsmaschinen in den beiden Städten südöstlich des Uralgebirges. Hieraus gingen die Slatouster Uhrenfabrik sowie Molnija hervor.

Die Slatouster Uhrenfabrik (Zlatoust Clock Factory), 1.800 km östlich von Moskau, produziert neben Relais und Schaltern auch heute noch Uhren. Im Endkonsumentenbereich ist der russische Uhrenhersteller vor allem bekannt für XXXL-Kampftaucheruhren der Marke Agat (Aгaт = Achat). Über 50mm Durchmesser sind da keine Seltenheit! Zum Vergleich: Das historische Original aus den 1960er Jahren, das Modell Agat Vodolaz 191-ЧС (ChS) mit dem Slatouster Taschenuhrenkaliber 8620 Typ 1, das an die Kampfschwimmer der NVA und natürlich auch an das russische Militär geliefert wurde, kam sogar auf 60mm Durchmesser. XXL-Uhren-Fan Arnold Schwarzenegger würde sich darüber wohl freuen! Die NVA-Dienstvorschrift besagte übrigens, dass bei Tauchgängen über 10 Meter Tiefe die beschriebene Taucheruhr in Verbindung mit einem Tiefenmesser zur Einhaltung der Auftauchzeiten mitzuführen war. Ferner waren Ausrüstungsgegenstände wie ein Taucherkompass üblich.

Agat ist heute noch tätig und definitiv als Manufaktur zu bezeichnen: Sogar die Gehäuse werden auf Basis von selbst zugeschnittenen Edelstahlrohlingen mit CNC-Maschinen produziert. Verbaut werden russische Kaliber von Vostok. Gerüchten zufolge produziert Agat weniger als 1000 Uhren pro Jahr.

GUB Fliegerchronographen für die MiG-Piloten der NVA

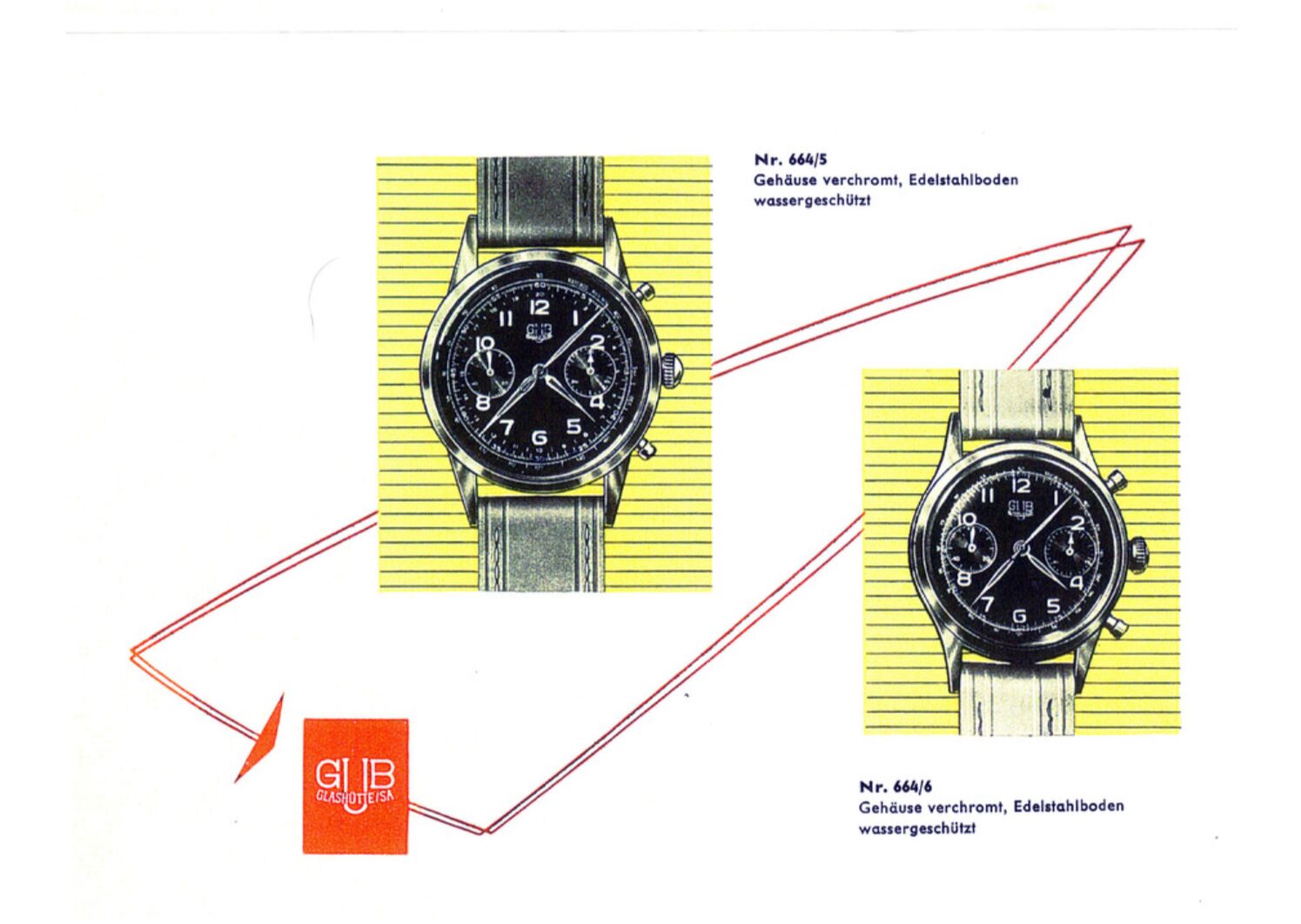

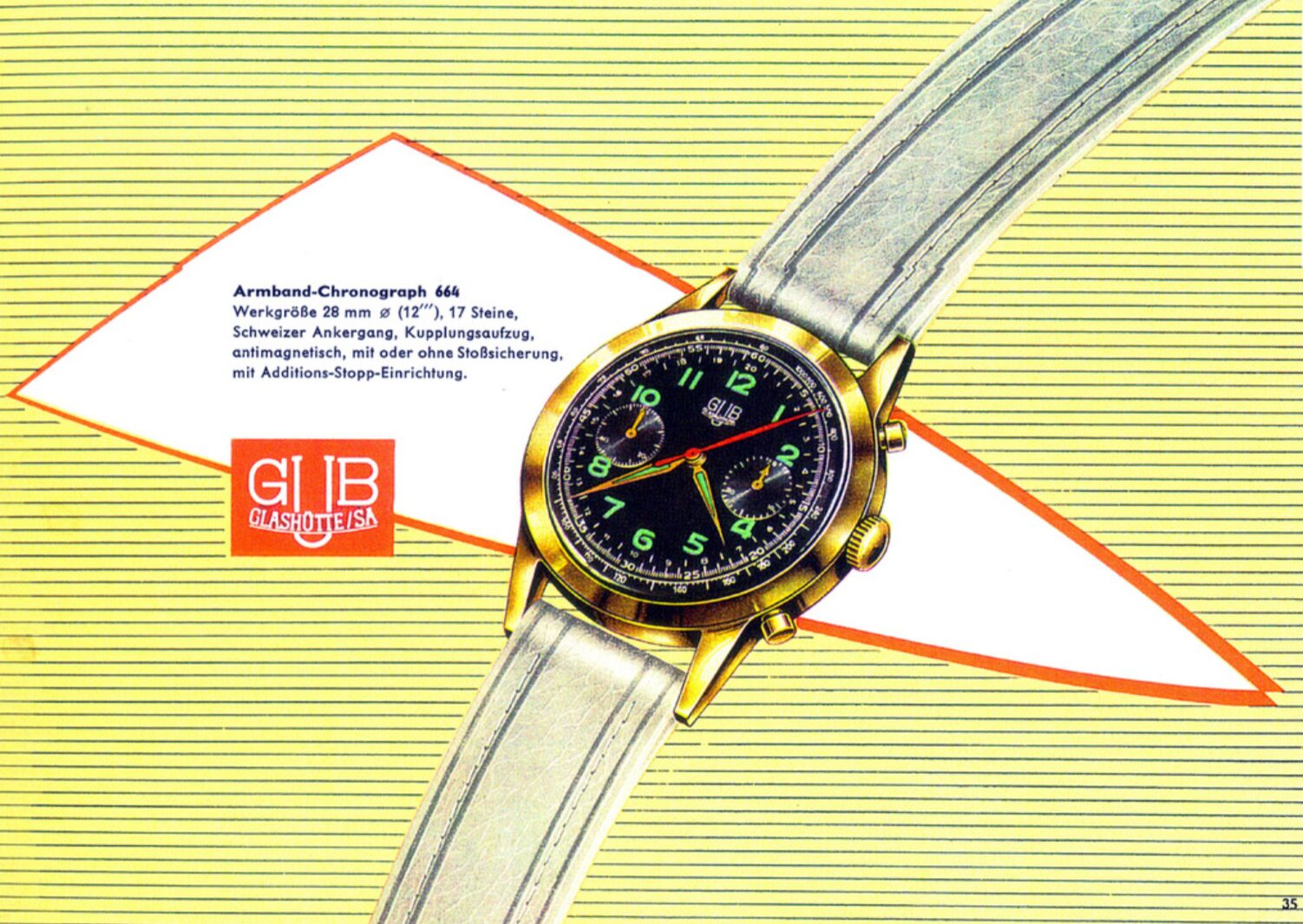

Ein am Handgelenk getragener Flieger-Chronograph dient (mindestens!) als Backup für den fest installierten Bord-Chronographen, falls dieser ausfallen sollte – dazu gleich mehr, denn da gab es auch etwas Schickes von GUB. Besonders spannend ist, dass man in Glashütte auf Basis von Konstruktionszeichnungen und Knowhow einen neuen Fliegerchrono für das Militär entwickeln sollte – allerdings ohne Fertigungsanlagen (die wurden ja wie gesagt als Reparationen Richtung Moskau geschickt), und ohne die Möglichkeit Komponente beispielsweise aus der Schweiz zugeliefert bekommen. Kein leichtes Unterfangen! Dennoch schaffte man es das Kaliber 64 zu entwickeln und zu bauen, eine verkleinerte Kopie des Tutima/Urofa-Kalibers 59. Das Werk tickte in Armbandchronographen für die Piloten der NVA-Luftstreitkräfte, die beispielsweise in der MIG 29 und der SU 22 durch die Gegend düsten.

Spannend: Die verchromte Gehäuse-Variante mit schwarzem Blatt war ursprünglich für die NVA-Piloten bestimmt, als Vergünstigung konnten die Piloten aber auch eine vergoldete Version erwerben (siehe unten).

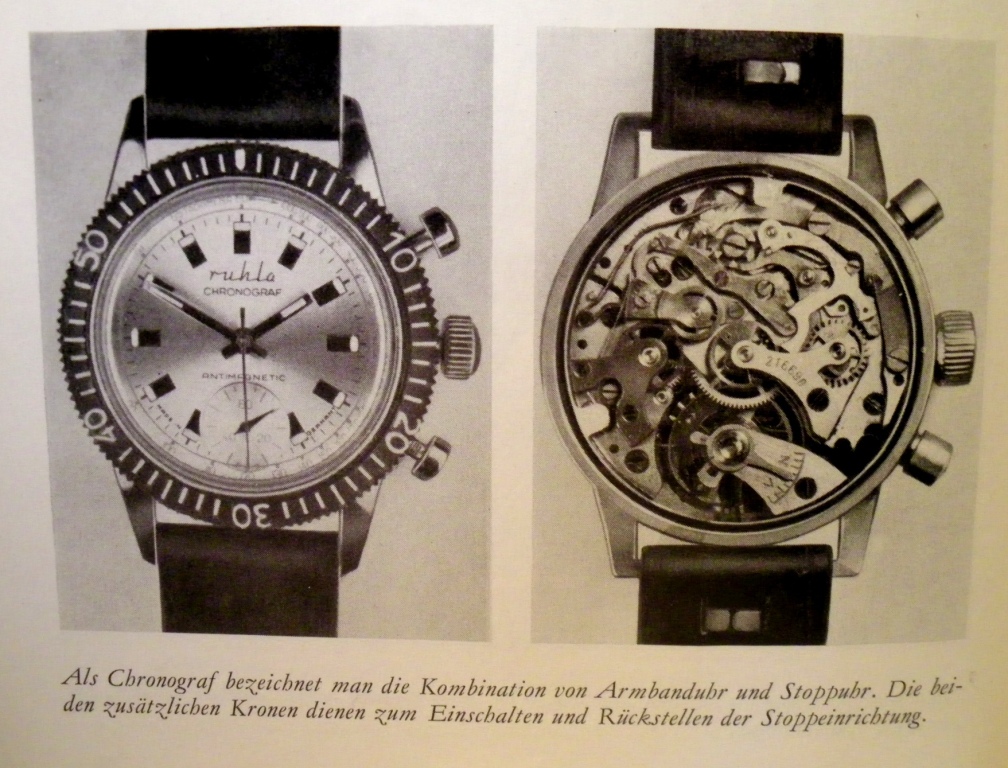

Auch aus Ruhla kamen übrigens militärisch genutzte Fliegerchronographen – mit sehr einfach konstruierten Werken.

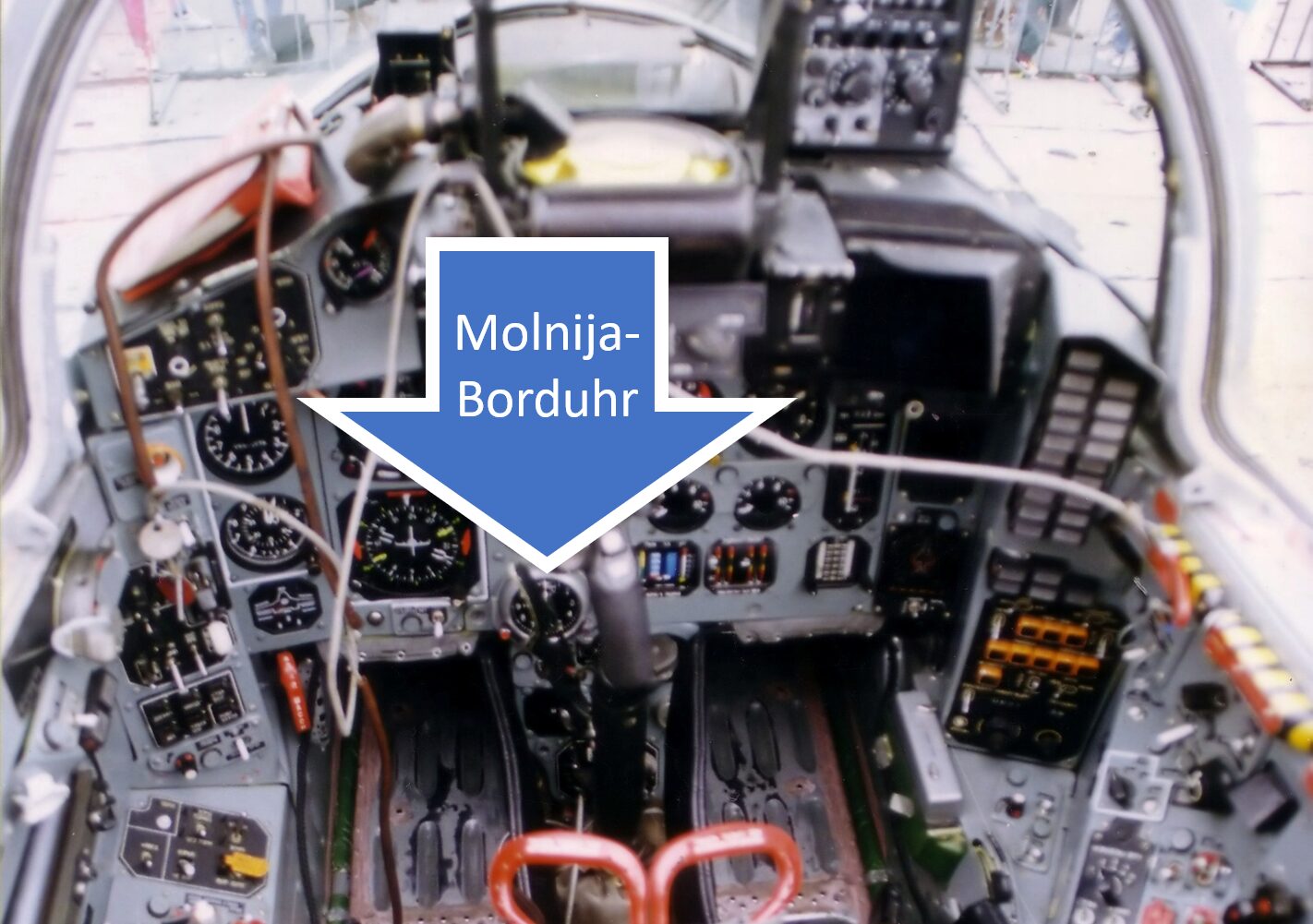

Flieger-Borduhren von GUB und Molnija

Wir bleiben in hohen Lüften: Eine Flugzeug-Borduhr dient der Navigation – logisch! Zwar hat der Pilot natürlich in der Regel schon vor dem Start eine ziemlich genaue Vorstellung über die geplante Flugstrecke – am Ende des Tages muss er aber natürlich irgendwie berechnen, wo bzw. wann denn nun in welchem Winkel „abgebogen“ werden muss. Insbesondere bei Kursänderungen über dem Meer konnte sich der Pilot schließlich an keinen visuellen Anhaltspunkten am Boden orientieren (Fliegen „auf Sicht“, z.B. anhand des Küstenverlaufs).

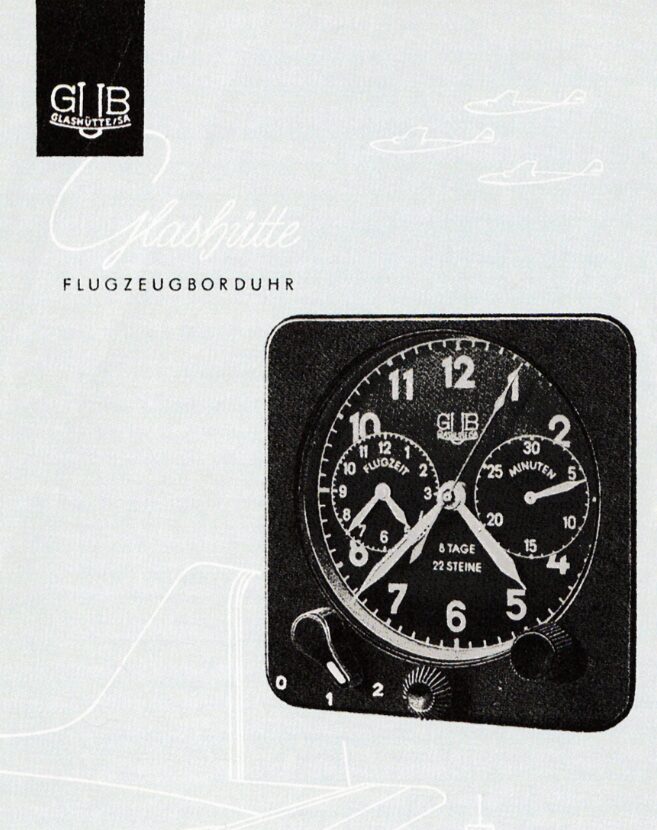

Ende der 1950er Jahre baute GUB etwa 1500 hochwertige Flugzeuguhren Kal. 71 für die Luftwaffe der NVA. Diese Uhr entsprach der Uhr, die in den zivilen Passagierflugzeugen der Elbe Flugzeugwerke in Dresden verwendet wurde. Die Uhren kamen unter anderem auch in russischen Flugzeugen wie dem Passagierflugzeug Iljuschin 14 und den einstrahligen NVA-Kampfflugzeugen Mikojan-Gurewitsch MiG-17 zum Einsatz. Die Uhr hatte eine Chronographenfunktion an Bord und eine Skala für die Anzeige der Flugzeit.

Doch nicht nur aus Glashütte kamen Borduhren: Musste das russische Militär für seine Fluggeräte anfangs noch auf importierte Einbauborduhren mit Jaeger-LeCoultre Chronoflight-Kaliber 310-5321 zurückgreifen, so begannen die Uhrenhersteller der ehemaligen Sowjetunion bald mit der Produktion eigener Borduhren nach Schweizer Vorbild mit einem Werk eigener Konstruktion.

Bis zum Abzug der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) war die zweistrahlige MiG-25 auch in der DDR an den Flugplätzen Eberswalde-Finow und Werneuchen stationiert, wo es im Flieger-Slang der NVA-Luftstreitkräfte „Sarai“ (russisch сарай, Scheune) genannt wurde. An Bord: Cockpit-Uhren aus der Produktion von Molnija (Moлния = Blitz), ansässig 150 km östlich von Slatoust, in der Stadt Tscheljabinsk, wo auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterproduziert wurde.

Innerhalb der Luftstreitkräfte der NVA befanden sich ab 1988 insgesamt 24 MiG-29 im Einsatz als Diensthabendes System der Luftverteidigung beim Jagdfliegergeschwader 3 in Preschen. Die MiG-29 der NVA stammten aus den Werken Nr. 84 in Chodynka und Nr. 21 in Gorki. Und die Borduhr in der MiG-29? Die sehen wir hier, das Modell AY-C-1, ebenfalls gefertigt in Tscheljabinsk, das ich vor einiger Zeit bei Poljot24 (Julian Kampmann) erstanden habe.

Die hier gezeigte Borduhr hat ein Kaliber mit 26 Steinen, monometallischer Schraubenunruh, 18.000 Halbschwingungen pro Stunde, Ankerhemmung, zwei Federhäusern, Sekundenstopp, Chronographenfunktion und mind. 72 Std. Gangreserve.

Zu den Sternen: Ruhla-Uhren für die Kosmonauten

Wir schauen noch weiter nach oben – vom Himmel in den Weltraum: Am 26. August 1978 schreibt der im russischen Sternenstädtchen (Swjosdny Gorodok) in der Nähe von Moskau ausgebildete studierte Physiker und NVA-Offizier Sigmund Jähn Geschichte: Zusammen mit Oberst Bykowski startete der geborene Sachse Jähn mit der sowjetischen Rakete Sojus 31 ins All, die einen Tag später an die Raumstation Saljut 6 andockte.

Die Mission fand im Rahmen des Interkosmos-Programms statt, das von der Sowjetunion ins Leben gerufen wurde, um die wissenschaftliche Forschung zu intensivieren und befreundete sozialistische Nationen ins eigene Weltraumprogramm einzubinden. Das Programm war natürlich auch im immer noch andauernden Kalten Krieg eine hervorragende Möglichkeit für die Sowjetunion, mit eigenen Erfolgsgeschichten den USA zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat.

Sigmund Jähns Ausflug macht ihn zum ersten Deutschen im Weltraum. Zu den Aufgaben des Forschungskosmonauten an Bord der Raumstation gehörten meteorologische Beobachtungen, die Erprobung technischer Prozesse in der Schwerelosigkeit und gesundheitliche Checks.

Jähn war allerdings kein Langzeit-Kosmonaut: Sein persönliches Weltraum-Abenteuer war schon nach acht Tagen beendet, in denen er die Erde 125 mal umkreiste. Trotz Verletzung an der Wirbelsäule bei der Landung, ist ihm die Erleichterung im Archivbild oben deutlich anzusehen.

In der DDR blieb der Ausflug von Sigmund Jähn nicht unbeachtet: Er wurde gefeiert wie ein Volksheld. Es folgten Orden, Ehrenbürgerschaften, Jubelrundreisen und Empfänge. Kindergärten, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen in der DDR wurden nach Jähn benannt.

Trotz allen Medienrummels blieb Jähn bodenständig und antwortete vor einigen Jahren sogar persönlich auf die Nachfrage eines Uhrenfans an das Sigmund Jähn-Museum (die Deutsche Raumfahrtausstellung der Morgenröthe-Rautenkranz e.V. im Geburtstort Jähns) bezüglich der Uhr, die Jähn während seines Weltraumausflugs getragen hat:

Während des Startes trug ich meine „normale“ Armbanduhr. Zu meinem Gepäck gehörten allerdings 4 Armbanduhren, die als spezielles Souvenir im Ruhlaer Uhrenwerk gefertigt worden waren. Es war vorgesehen, dass ich jedem der drei russischen Kosmonauten (die vierte war für mich) eine Uhr an Bord der Raumstation SALUT-6 überreichen sollte. Das ist auch so geschehen. Wie viele dieser Uhren hergestellt wurden entzieht sich meiner Kenntnis. Sie wurden jedenfalls auch nach dem Raumflug als Souvenir vergeben. Ich gehe davon aus, dass zu einem vorhandenen Werk nur das Zifferblatt neu gestaltet wurde.

Ein Beweisfoto gibt es natürlich auch – die Ruhla Interkosmos ist gut zu erkennen, wenn auch recht unscharf:

Nach der Wiedervereinigung wurde Jähn zwar aus der Armee entlassen, sein Wissen über die russische Raumfahrt war aber weiter gefragt, weshalb er später zum Beispiel für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die europäische Raumfahrtagentur (ESA) arbeitete. Seine Ruhla-Uhr bewahrte Jähn bis zu seinem Tod anno 2019 als Andenken an seinen ersten und einzigen Ausflug ins Weltall auf.

Ein Modell, das sich am Design der Ruhla-Interkosmos-Uhr orientiert, kommt heute übrigens von POINTtec, die Ruhla Space Control für unter 500€ Listenpreis. Die Einführung der Marke ruhla anno 2023 war kein Zufall, denn fast die Hälfte der insgesamt rund 50 POINTtec-Mitarbeiter arbeiten nicht am Hauptsitz Ismaning (dort sind Verwaltung, Design und Konstruktion angesiedelt), sondern in der fast fünf Autostunden weiter nördlich angesiedelten Uhrenwerke Ruhla GmbH nahe Eisenach, Thüringen: Dort fertigt POINTtec bereits seit über 30 Jahren.

Zu hoher See: Uhren der Nationalen Volksmarine

Anfang 1956 wurde die Kasernierte Volkspolizei mit allen Teilstreitkräften zur NVA überführt. Die „Volkspolizei See“ als Seestreitkraft behielt vorerst ihren Namen, erst ab 1960 wurde die Teilstreitkraft mit ihren Landungsschiffen, Minensuch- und U-Boot-Abwehr-Booten etc. als „Volksmarine“ bezeichnet. Organisatorisch wurden die schwimmenden Einheiten der Volksmarine in drei Flottillen an verschiedenen Standorten unterteilt.

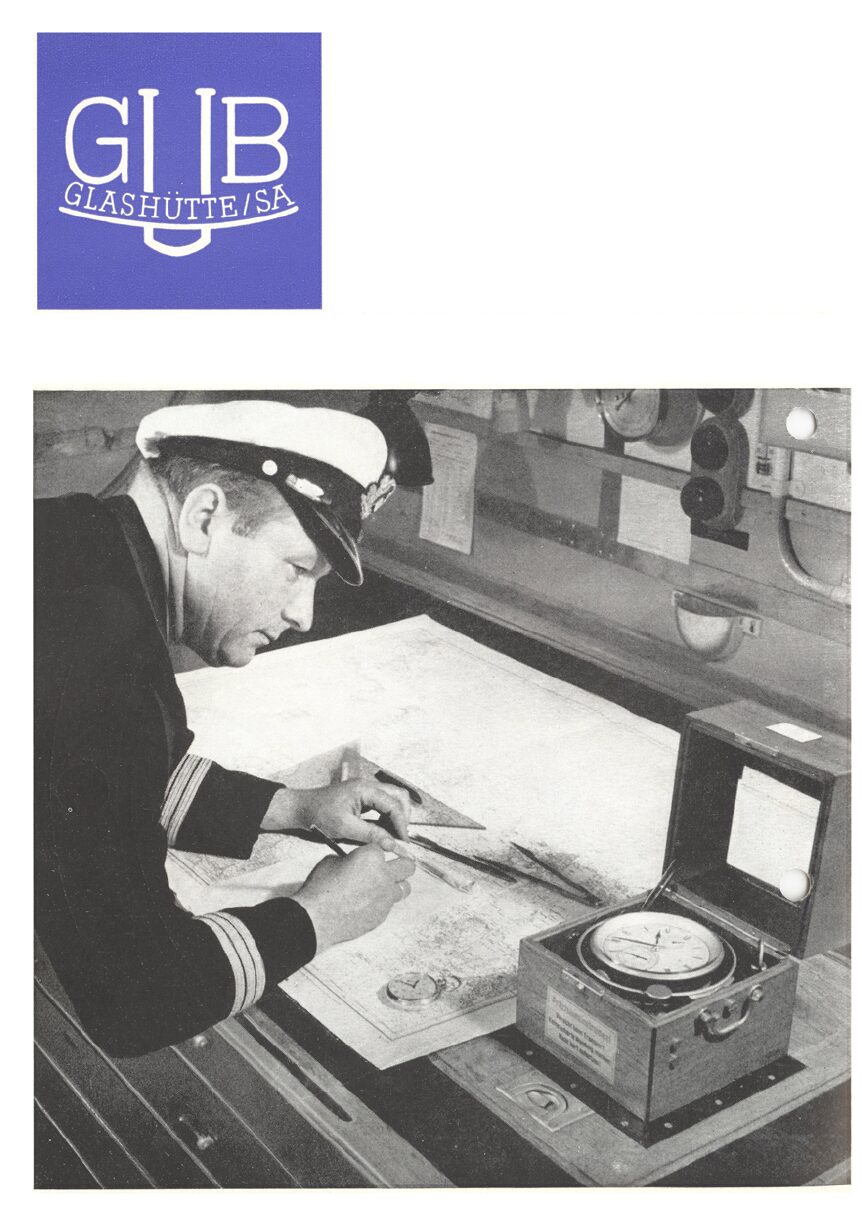

Marine-Chronometer und Beobachtungsuhren für die Nationale Volksmarine

Chronometer sind Uhren, die die Zeit besonders exakt anzeigen – nicht mehr und nicht weniger. Auch heute stößt man als Uhreninteressierter ziemlich häufig über den Begriff Chronometer, insbesondere im Luxusuhrenbereich – Hersteller hochpreisiger mechanischer Uhren werben heutzutage gerne mit bestandenen Chronometerprüfungen des COSC und damit einhergehender hoher Ganggenauigkeit.

Historisch gesehen kommt der Chronometer-Begriff und die Anforderung an besonders präzise laufende Uhren allerdings aus der Seefahrt: Während die Breitengrade schon eine ganze Weile zur Navigation in der Schifffahrt genutzt wurden (auf Basis des Sonnen- bzw. Sternenstandes, später mit Sextanten), galten die Längengrade bis ins 17. Jahrhundert als ungelöstes Problem. Brachte beispielsweise ein Sturm auf hoher See die halbswegs bestehende Orientierung aus dem Ruder, kam es häufig zu maritimen Irrfahrten, die vielen Seemännern das Leben kostete.

Die Lösung für das Längengrad-Problem kam vom Briten John Harrison (1693-1762). Der gelernte Tischler tüftelte jahrzehntelang am Seechronometer (auch: Schiffschronometer, Längenuhr oder Marinechronometer genannt) bis ihm schließlich der Durchbruch im Jahre 1761 gelang, um das Längengrad-Problem mit einer supergenau laufenden Uhr, einem Chronometer zu lösen.

Und so wurde der Chronometer auf hoher See genutzt: Die Uhr an Bord zeigte stets die exakte (!) Ortszeit des Londoner Stadteils Greenwich an, durch den ein gedachter Referenzlängengrad, der Nullmeridian, verläuft. Mit einem Marinechronometer konnten sich die Seefahrer nun am Nullmeridian orientieren, indem sie bei Sonnenhöchststand um 12 Uhr die Zeit gemessen und mit der auf dem Chronometer angezeigten Uhrzeit verglichen haben. Aus der Zeitdifferenz konnte dann mithilfe von nautischen Tabellen der Längengrad exakt ermittelt werden (daher auch der alternative Name „Längenuhr“). In Kombination mit den Breitengraden, die wie gesagt schon länger mit Hilfe des Sonnen- bzw. Sternenstandes bzw. mit einem Sextanten identifiziert werden konnten, war nun endlich eine unfallfreie Navigation auf See möglich. Ein echter Durchbruch!

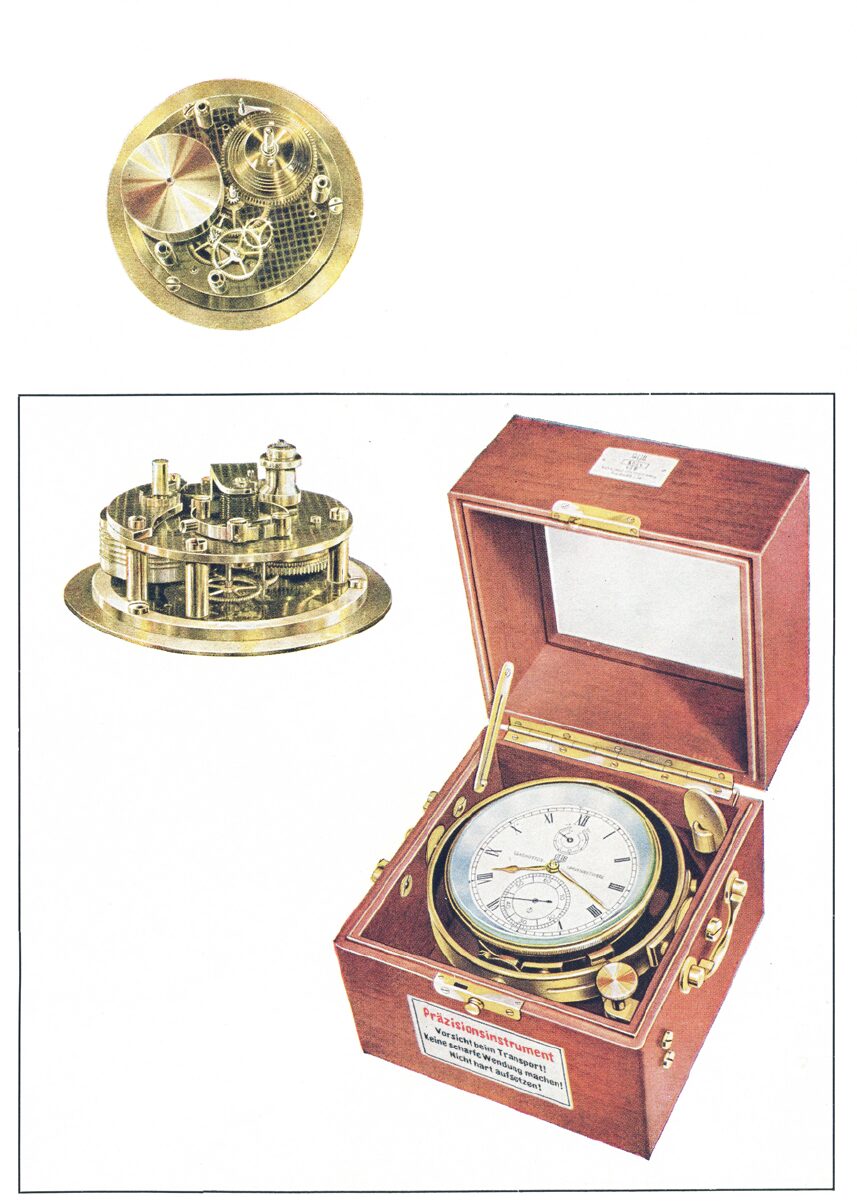

Die in besonders stoß- und temperaturgeschützten Holzkisten und in der Regel kardanisch aufgehängten Marinechronometer aus Glashütte waren (neben Beobachtungsuhren) von den Besatzungsmächten besonders begehrt – denn es gab davon nur wenige Tausend Stück und die DDR-Regierung war verpflichtet verbündete Staaten bzw. deren Rüstungs-Unternehmen mit verschiedenen Instrumenten zu versorgen. Einer der wichtigsten Hersteller war bis Mitte der 70er insbesondere Lange & Söhne. Der Bedarf war so groß, dass sogar Restbestände der Einheits-Chronometer aus dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet wurden. Zum Hintergrund: Im Verlauf des zweiten Weltkrieges entstanden auf Anweisung des Oberkommandos der Kriegsmarine in den Chronometerwerken Hamburg die streng genormten, sogenannten deutschen Einheitschronometer. Lange hat sein erstes Einheitschronometer im Februar 1943 an die Kriegsmarinewerft in Kiel ausgeliefert.

Fun Fact am Rande: Die kardanisch in einem Doppelkasten gelagerten russischen Schiffschronometer Kirow oder Poljot mit Gehäusen aus Messing sind im Wesentlichen Kopien der Glashütter Lange-Chronometer – und auch diese kamen bei der Marine der NVA zum Einsatz.

Mit der Quarztechnologie in den 70ern setzten sich bei der Marine der NVA zunehmend batteriebetriebene Marinechronometer wie dieser hier durch, die für ihre Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit geschätzt wurden. Eine kardanische Lagerung war logischerweise nicht notwendig, da Quarzwerke – anders als mechanische Werke – lageunabhängig eine stabile Uhrzeit anzeigen können:

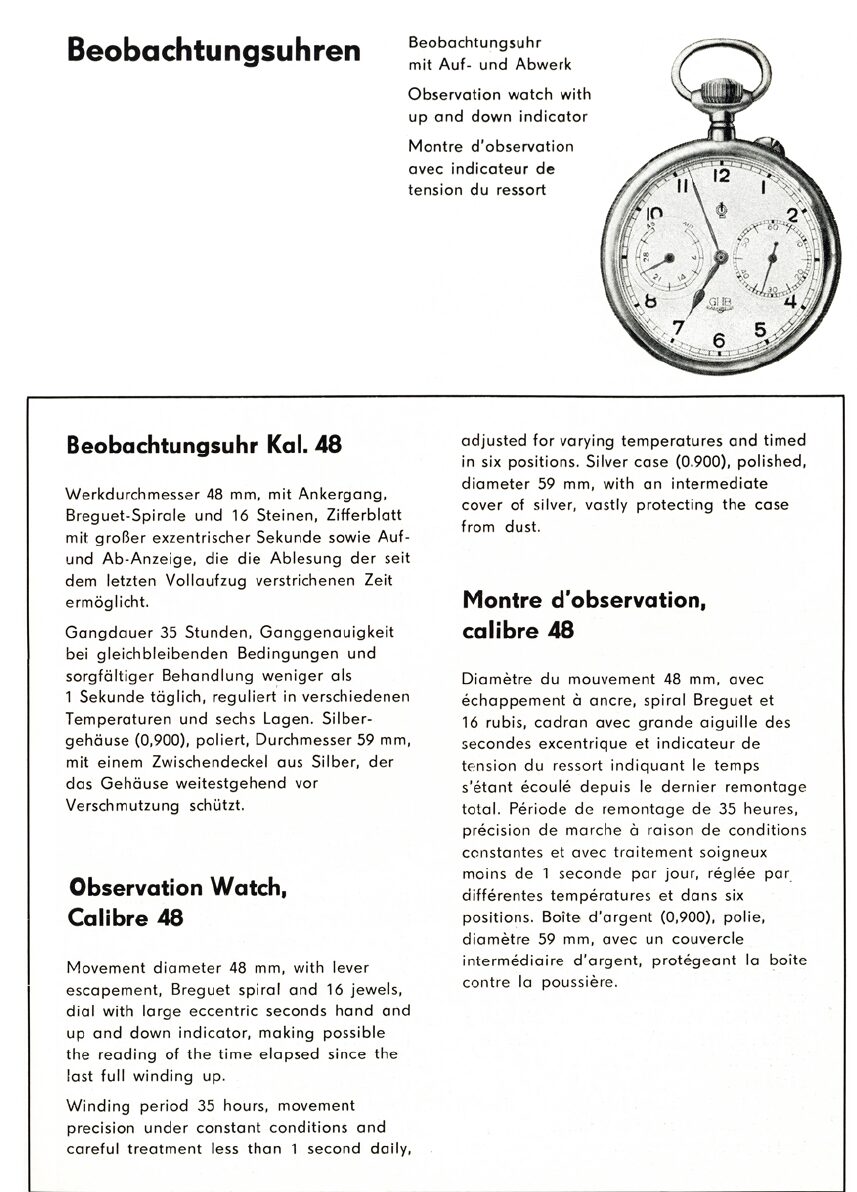

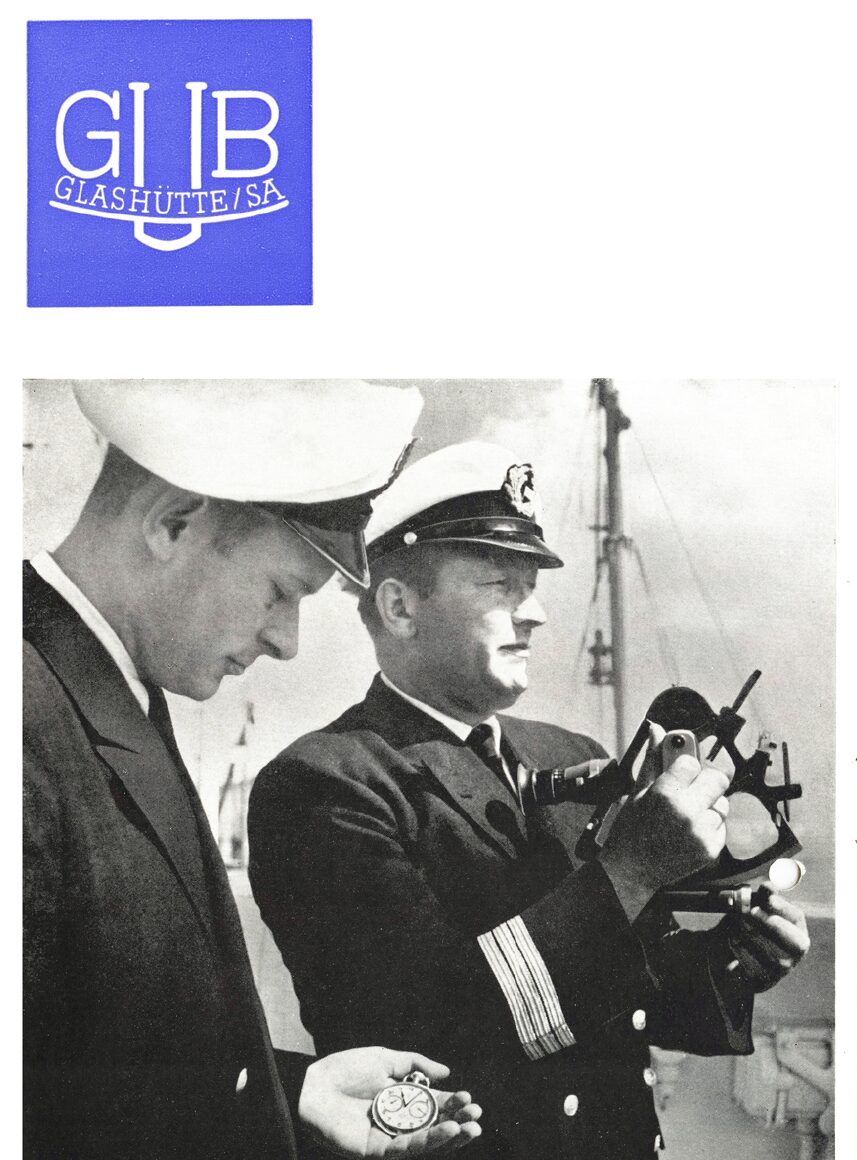

Beobachtungsuhren der Marine – im Taschenformat

Der Chronometer war das zentrale Herzstück der Schiffs-Navigation bei der Marine der NVA. Er diente als extrem präziser Zeitgeber. Die Beobachtungs-Taschenuhren für die NVM waren in Ergänzung dazu logischerweise mobil nutzbar (z.B. an Deck) und robuster. Gleichzeitig waren auch Beobachtungsuhren sehr genau, aber eben nicht auf die extreme Präzision eines Chronometers ausgelegt.

Kurzum: Man kann die Marine-Beobachtungsuhr (B-Uhr) und den Marine-Chronometer sozusagen als „tragbares Werkzeug“ versus „stationäres Präzisionsinstrument“ gegenüberstellen.

Fun Fact am Rande: Der Bedarf an diesen Uhren war nach Kriegsende so groß, dass Restbestände der bekannten Flieger-Beobachtungsuhren bzw. deren Gehäuse zu über 100 Taschenuhrengehäusen umgearbeitet wurden.

Weit verbreitet waren später aber insbesondere Gehäuse aus Silber – so zu sehen bei dieser Beobachtungsuhr von GUB aus 1954, die ich im Uhrenmuseum Glashütte fotografieren konnte:

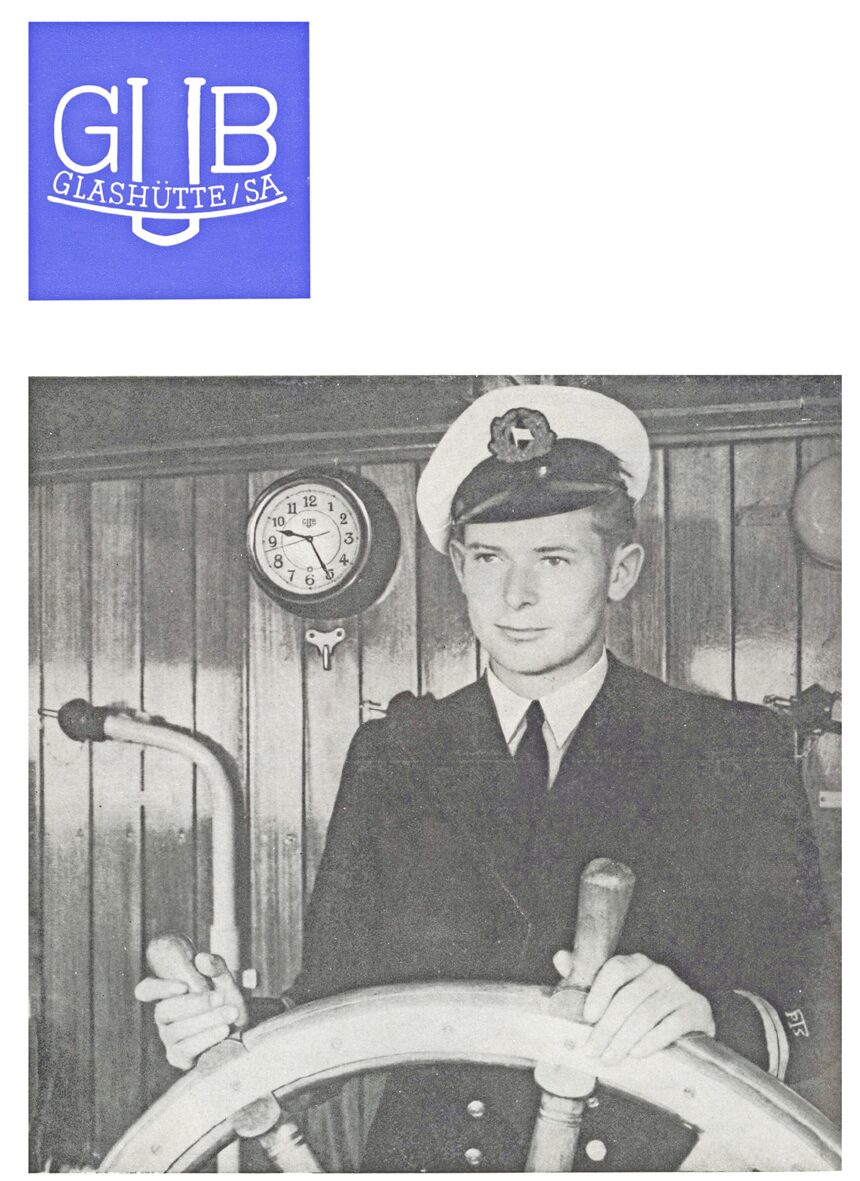

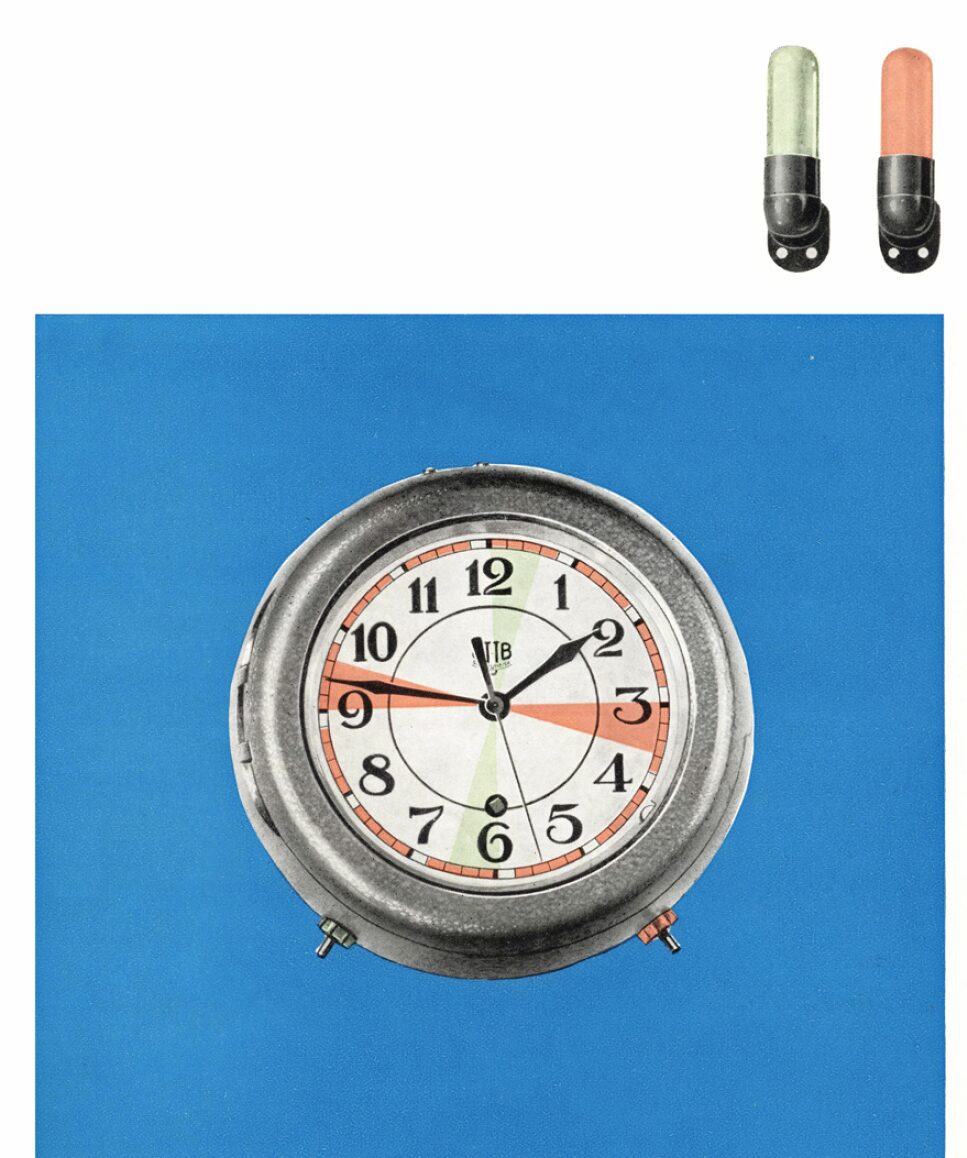

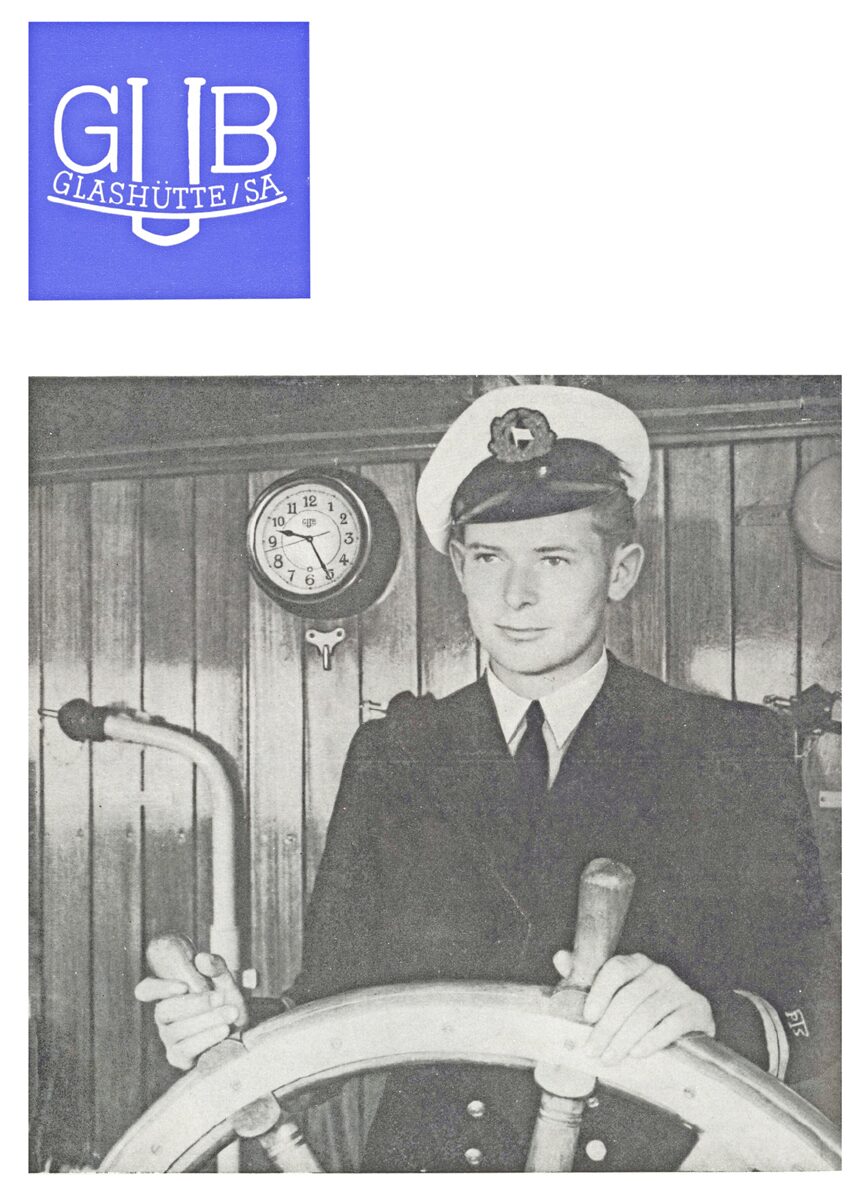

Schiffswanduhren – GUB treibt’s bunt

Auch Schiffswanduhren wurden insbesondere zur allgemeinen Zeitmessung verwendet – im Gegensatz zu den Marinechronometern oder den Beobachtungsuhren waren diese aber nicht so präzise (wir reden hier von Pi mal Daumen ± 1 min./Tag) und daher nicht zur Navigation geeignet.

Über die Jahre mauserte sich die Qualität der Glashütte-Schiffswanduhren, von zunächst 2 (Normale Handelsqualität) auf 1 (erhöhte Qualität) hin zu Q (beste Qualitätsstufe; ab Mitte der 60er). Der Hintergrund war das Gütezeichen-System der DDR, ein staatlich eingeführtes Qualitätskennzeichnungssystem für Konsumgüter und Industrieprodukte. Es sollte den Käufern einen Hinweis auf die Qualität geben und zugleich als Anreiz für die Hersteller dienen, bestimmte Standards einzuhalten (Q-Produkte galten als besonders hochwertig, teilweise exportfähig in den Westen („Valuta-Ware“)).

Die großzügig dimensionierten Wanduhren waren unter anderem bestellbar mit einem Gehäuse aus besonders geschütztem, seewasserbeständigem Hydronalium, eine spezielle Aluminium-Magnesium-Legierung, die in der DDR (und auch in anderen Ländern) insbesondere im Schiffbau und in maritimer Technik sehr geschätzt wurde. Denn: An Bord von Schiffen herrscht eine salzhaltige, feuchte Atmosphäre. Hydronalium ist seewasserbeständig und die Uhrengehäuse aus dieser Legierung hielten lange durch, ohne zu rosten, wie es bei normalem Stahl oder Zinkdruckguss geschehen wäre. In der DDR standen hochwertige Edelstähle ohnehin nicht unbegrenzt zur Verfügung: Das VEB Edelstahlwerk Freital war das einzige seiner Art in der DDR, die Verfügbarkeit war oft begrenzt und es gab Engpässe.

Besonders spannend: Es gab Sonderausführungen der Wanduhren mit farblichen Markierungen zur Visualisierung von Sperrzeiten für die Funktelegraphie-Anlage (FT), während gleichzeitig Abhörbereitschaft besteht – damit sollen Notrufe besser erkennbar sein. Bei Erreichen der eingestellten Zeiten konnten beispielsweise über Kontakte entsprechende optische bzw. akustische Signale ausgelöst werden.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, freue ich mich über ein Like bei Facebook, Instagram, YouTube oder

Auch über WhatsApp kannst du immer auf dem neuesten Stand bleiben – jetzt abonnieren:

Darüber hinaus freue ich mich über Kommentare immer sehr (Kommentare werden in der Regel innerhalb kurzer Zeit geprüft und freigeschaltet). Vielen Dank!

Hi Mario,

interessanter Beitrag! Leider fehlt darin die Ruhla Kampfschwimmer Uhr für das KSK-18 der NVA mit eigens entwickeltem „DDR“-Quarzwerk Kaliber 13 aus den 1980ern. Diese Uhr wird heute von UMR Ruhla in einer limitierten Retroversion mit Kal. 13 in drei Varianten angeboten. Sie ist der Originaluhr weitaus ähnlicher als die heutige UMF Ruhla Kampfschwimmer mit Automatikwerk. Die UMR besitzt sogar noch die Stülpkrone des Originals. Das imo ansprechende Design der Ruhla Kampfschwimmer wurde später übrigens von MÜHLE NAUTISCHE mit deren Rasmus 1000 kopiert, welche mittlerweile jedoch eingestellt wurde. Das Kaliber 13 Quarzwerk läuft in seiner letzten Ausbaustufe, nach meinen Erfahrungen mit zwei UMR Kampfschwimmern, präziser als heutige RONDA Quarzwerke aus der Schweiz.

Beste Grüße,

Frank

Hi Frank, ist doch aber drin? 🙂

Yepp, mit dem Elektronenmikroskop finde ich auch den einen Satz 😉😃.

Hallo Mario,

die farblichen Markierungen auf dem Zifferblatt von Wanduhren im Seefunkdienst dienen als Hilfsmittel zur Anzeige der Zeiten, in denen Funkverbot herrscht, aber gleichzeitig Abhörbereitschaft besteht. Damit sollen Notrufe besser erkennbar sein.

https://seefunknetz.de/uhr.htm

Gruss

Manfred

Danke für die Ergänzung!

Hallo Mario,

vielen Dank für diesen Wahnsinns Beitrag.

Du steckst wirklich viel Arbeit in die Recherche und das zahlt sich aus.

Für mich produzierst du den spannendsten deutschsprachigen Uhrencontent .

Herzliche Grüsse

Stefan

Guten Abend Mario,

danke für den sehr lesenswerten Artikel über ein bisher wenig beachtetes Kapitel deutscher Uhrengeschichte.

Übrigens: In Deiner bei J. Kampmann erstandenen Borduhr tickt eine nicht lizensierte exakte 1:1 Kopie des Chronflite Kalibers, das ab 1930 in verschiedenen Ausführungen von Le Coultre & Co gebaut und in alle Welt verkauft wurde. Ich selbst habe in den Wirren des Abzugs der Sowjetarmee aus der DDR eine solche noch in kein Cockpit eingebaute Borduhr fabrikfrisch (Baujahr 1986) aus Depotbestand für ein „Butterbrot“ (die Sodaten haben damals fast alles gegen harte Devisen verkauft) erstanden, die 27V Heizung ausgebaut und mir vom Feinmechaniker in der Familie aus Plexiglas, Messing und Stahl ein „schreibtischtaugliches“ Gehäuse fertigen lassen – hat bei vielen Besuchern als Auslöser für interessanten Small Talk fungiert.

Beste Grüße aus dem Sauerland

Konrad