In Gräfelfing bei München entstehen nicht nur Armbanduhren, sondern insbesondere auch Großuhren wie Schiffs-, Tisch-, Stand- und Wanduhren, die von hauseigenen Uhrmachern konstruiert und zusammengebaut werden. Alle Uhren? Nun, tatsächlich kommen die „Mechanica“-Großuhren als Bausätze zum Kunden – so wie die hier im Detail vorgestellte Mechanica M1.

Der ganze Bausatz und insbesondere natürlich das Uhrwerk der Mechanica M1 ist laut Erwin Sattler so konzipiert, dass es selbst von technisch weniger erfahrenen Uhrenfreunden problemlos montiert werden kann. Gleichzeitig verspricht Sattler die gleich hohen technischen Qualitätsmerkmale eines Sattler-Präzisionsuhrwerk. Das klingt in der Theorie ziemlich gut! Aber wie verhält es sich praktisch, vor allem für jemanden wie mich, der sich nicht grade als besonders handwerklich geschickt bezeichnen würde?

INHALT

Übrigens: Bewegte Bilder zur Mechanica M1 gibt es auch in unserem Video-Erfahrungsbericht:

Unboxing

Der Uhrenbausatz Mechanica M1 kommt in einem alles andere als kleinen Paket mit einem beachtlichen Gewicht (später zeigt sich auch, warum dem so ist). Es ist also sicherlich keine schlechte Idee, wenn man versucht am Tag der Lieferung zuhause zu sein, damit man das Paket auch direkt annehmen kann.

Der Bausatz zeigt sich nach dem Auspacken sehr gut organisiert: Drei übereinander geschichtete Schaumstoffkisten mit Fächern für die einzelnen Komponenten sorgen für Ordnung. Und diese Ordnung sollte man natürlich auch bewahren und nicht den Fehler machen alles sofort aus den Fächern zu nehmen (bei einem großen Lego-Set reißt man ja schließlich auch nicht sofort alle Tüten auf und kippt alles auf einen großen Haufen).

Ich habe die einzelnen Teile insbesondere zunächst in ihren Plastiktüten gelassen, damit kein Staub oder unnötige Verschmutzungen an diese gelangen (ich habe eine vier Jahre alte Tochter und irgendwelche Keksreste an den Zahnrädern oder anderen Komponenten sind vermutlich nicht grade förderlich für eine saubere Funktionsweise und eine gute Ganggenauigkeit). Ein „Nobrainer“ ist natürlich auch, dass der Zusammenbau auf einem sauberen Tisch mit genügend Platz stattfindet und nicht irgendwo zwischen den Krümeln vom letzten Frühstück (ich habe mir für den Zusammenbau Platz im Hobbyraum im Keller geschaffen).

Das Einzige, was vorher ausgepackt werden muss, ist natürlich das Werkzeug, das man zum Beispiel für die Inbusschrauben benötigt. Aus dem eigenen Werkzeugschrank braucht man später nur Bohrmaschine und Zollstock zur Befestigung der Uhr an der Wand bzw. zum ungefähren Ausmessen der Platzierung von Komponenten am Pendel.

Das Buch zur Uhr

Der Orientierungspunkt für den Zusammenbau ist wenig verwunderlich eine klassische Anleitung, die im Falle der Mechanica M1 in Form eines gebundenen „Buch zur Uhr“ kommt. In dem Buch werden alle Schritte sehr detailliert beschrieben, untermauert mit vielen Farbfotos. Manchmal hätte ich mir allerdings etwas weniger Text und etwas größere Bilder gewünscht – ich bin grundsätzlich kein Fan von allzu viel Text in Anleitungen und stand vor einigen Text-Passagen wie der berühmte Ochs vorm Wald und habe dann in das Buch in PDF-Form am PC geschaut und auf die Bilder gezoomt, um mehr erkennen zu können.

Verbesserungswürdig ist außerdem, dass die einzelnen Komponenten zwar gut sortiert in ihren Fächern schlummern und darauf warten genutzt zu werden, allerdings sind die Fächer nicht nummeriert und man muss während des Zusammenbaus immer auf den Fächerplan auf Seite 13 zurückblättern und dann die Fächer abzählen, um die richtigen Komponenten für das jeweils nächste Kapitel zu finden. Das geht besser, ist aber auch kein Beinbruch.

Eine Besonderheit bei der Anleitung der Mechanica M1 ist, dass es später beim Zusammenbau des Werkes verschiedene Meilensteine gibt, die man über ein Prüfprotokoll noch mal absichern sollte. In diesem ist der jeweilige Sollzustand definiert und der Hobby-Uhrmacher erhält Hinweise dazu wie er diesen zu prüfen hat.

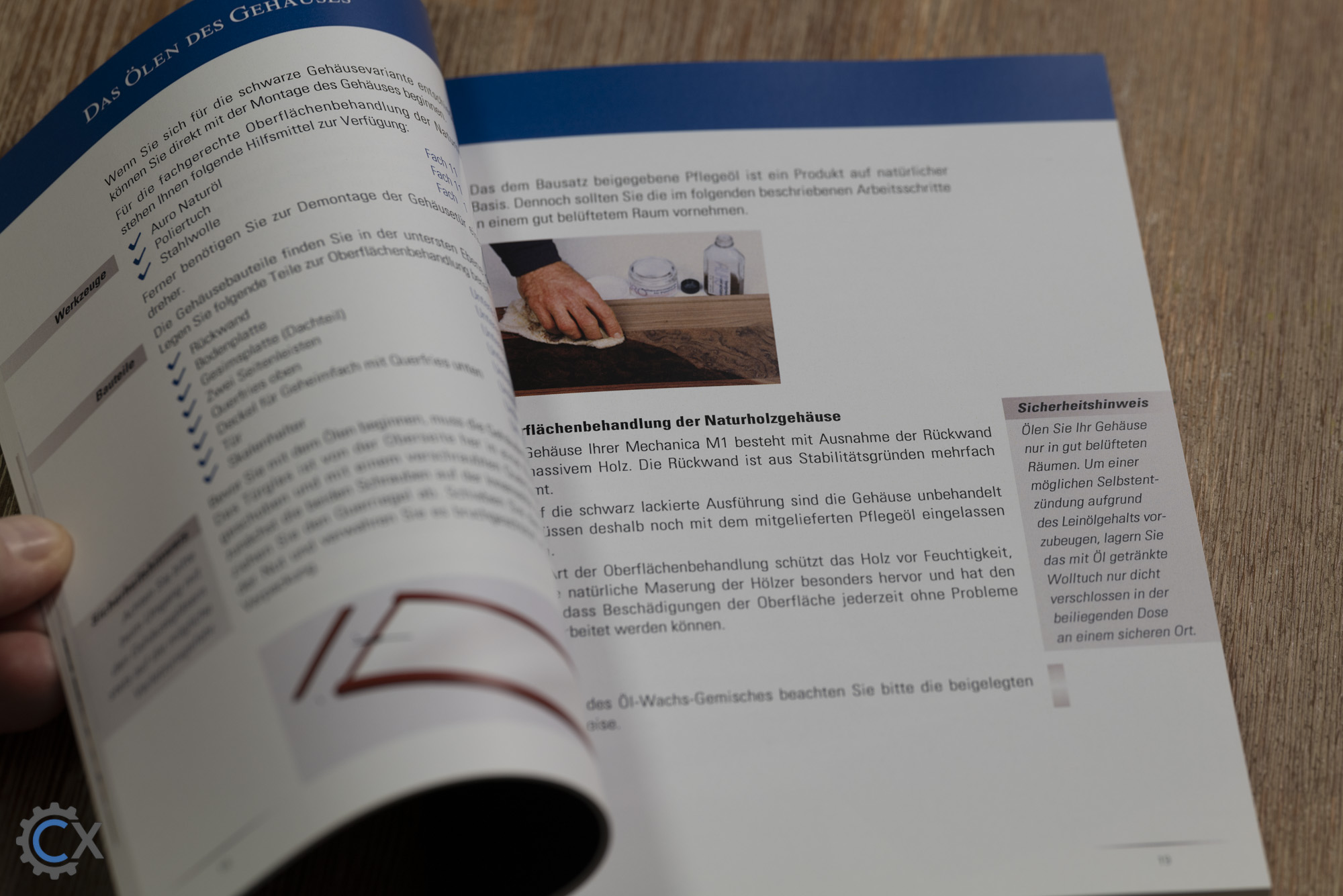

Von der Dicke des Buches braucht man sich übrigens nicht abschrecken lassen: Zum einen enthält das Buch auch sämtliche „Sub“-Anleitungen für das Zubehör bzw. andere Ausführungen – so findet sich in der Anleitung beispielsweise immer wieder Hinweise auf den Umbau auf die Regulator-Anzeige, die man ja extra erwerben müsste. Die ersten Seiten behandeln außerdem beispielsweise das Ölen des Holzes, was in unserem Falle wegen der schwarz lackierten Ausführung gar nicht nötig war, weshalb man die Seiten natürlich auch komplett überspringen kann.

Zum anderen trennt das Buch in die eigentliche Montageanleitung sowie ausführliche Erläuterungen zur Funktionsweise im zweiten, hinteren Teil des Buches.

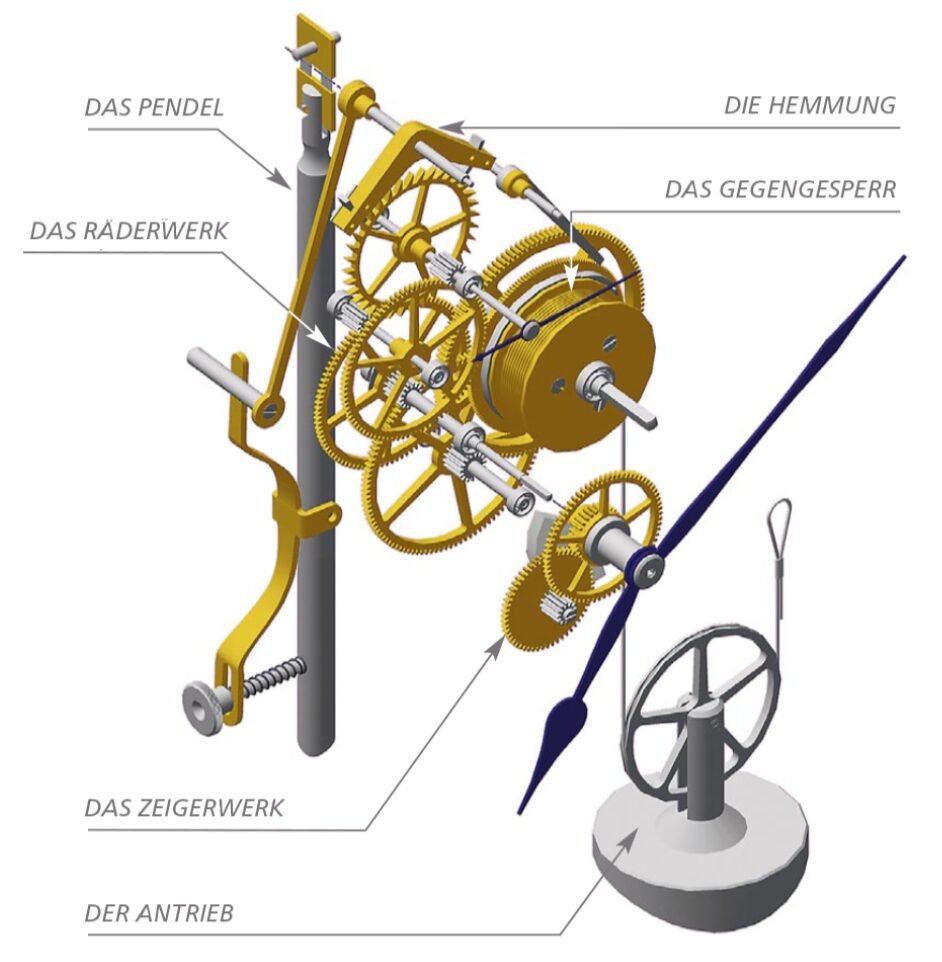

Hier ein Beispiel:

Fachbegriffe werden zwar natürlich auch in der Montageanleitung genutzt (wie z.B. „Ankerrad“ und nicht einfach nur „Zahnrad A“), diese sind aber markiert mit einem * als Hinweis auf die Erläuterungen im hinteren Teil. Das sorgt dafür, dass man nicht nur irgendwelche bedeutungslosen Teile zusammensteckt oder verschraubt, sondern als netter „Nebeneffekt“ auch noch die Funktionsweise eines mechanischen Uhrwerks erlernt, zum Beispiel die einer Hemmung. Eine Uhrmacherausbildung light, sozusagen.

Wer sich eine Übersicht verschaffen möchte, der findet Das Buch zur Uhr hier auch als PDF.

Los geht’s: Gehäuse und Pendel der Mechanica M1

Wir starten zunächst mit dem an drei Seiten verglasten, etwa ein Meter hohen Gehäusekorpus aus massivem Erlenholz, der in unserem Fall mit schwarzem Lack veredelt ist (wahlweise sind auch Kirsch- oder Nussbaumgehäuse lieferbar).

Wer schon mal das eine oder andere Möbelstück zusammengebaut hat, wird mit den ersten Schritten keinerlei Probleme haben. Dennoch machte ich einen kleinen Fehler: Ich montierte die Abdeckungen für die seitlichen Glasfenster falsch herum, sodass die später montierte Tür nicht über den Magneten schließen konnte. Also musste ich das Gehäuse ein paar Schritte zurückbauen, was mich aber nur wenige Minuten Zeit kostete.

Als das Gehäuse fertig war, fieberte ich darauf hin, endlich ran ans Uhrwerk zu dürfen. Doch Pustekuchen: Die Anleitung verdonnerte mich erst dazu das Gehäuse an der Wand zu montieren. Ich fragte mich grundsätzlich erstmal warum dem so ist. Zumal ich wenig Interesse daran hatte in den Abendstunden unsere kleine Tochter mit Geräuschen aus einer Bohrmaschine aufzuwecken. Darüber hinaus hatte ich den finalen Platz für die Uhr noch gar nicht mit meiner Frau ausgeknobelt. Hmm!

Mit Blick auf die nächsten Seiten wurde mir dann aber klar, warum das Gehäuse möglichst zeitnah hängen sollte: Das Pendel soll direkt nach dem Gehäuse zusammengebaut werden und muss dann im Gehäuse an passender Stelle eingehängt werden. Erst dann geht es ans Uhrwerk.

Dem Pendel mit seinem beeindruckend massiv-schweren Edelstahl-Pendelzylinder am unteren Ende des Pendelstabes habe ich mich dann auch gewidmet (spätestens jetzt wurde mir auch klar, woher das Gewicht das Kartons kommt). Eine besonders wichtige Rolle am Pendel haben die beiden Muttern an der Unterseite, die für die Reglage notwendig sind (dazu später mehr). Der Pendelstab ist übrigens aus Invar, einer Eisen-Nickel-Legierung mit einem sehr geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten, die aus 64 % Eisen und 36 % Nickel besteht – warum die Wärmeausdehnung eine solch große Rolle spielt, wird später noch mal deutlich, wenn wir feinste Gewichte auf dem Feinregulierteller platzieren, um die Ganggenauigkeit zu optimieren. Das Pendel bzw. die Gewichtsverteilung ist hier einfach ein wesentlicher Aspekt.

Nun habe ich aber doch den Rebellen raushängen lassen und erstmal ein paar Seiten in der Anleitung übersprungen und fertig montiertes Gehäuse und Pendel beiseite gelegt und meine Zeit dem Uhrwerk gewidmet…

Frisch ans Werk: Uhrwerk der Mechanica M1

Es ist ja nun nicht so, dass mir auch der Zusammenbau des Gehäuses und des Pendels gar keine Freude gebracht hat – so richtig spannend wurde es aber natürlich erst, als die Anleitung (endlich!) ankündigte: Her mit den Zahnrädern und los geht’s frisch ans Werk (im wahrsten Sinne)!

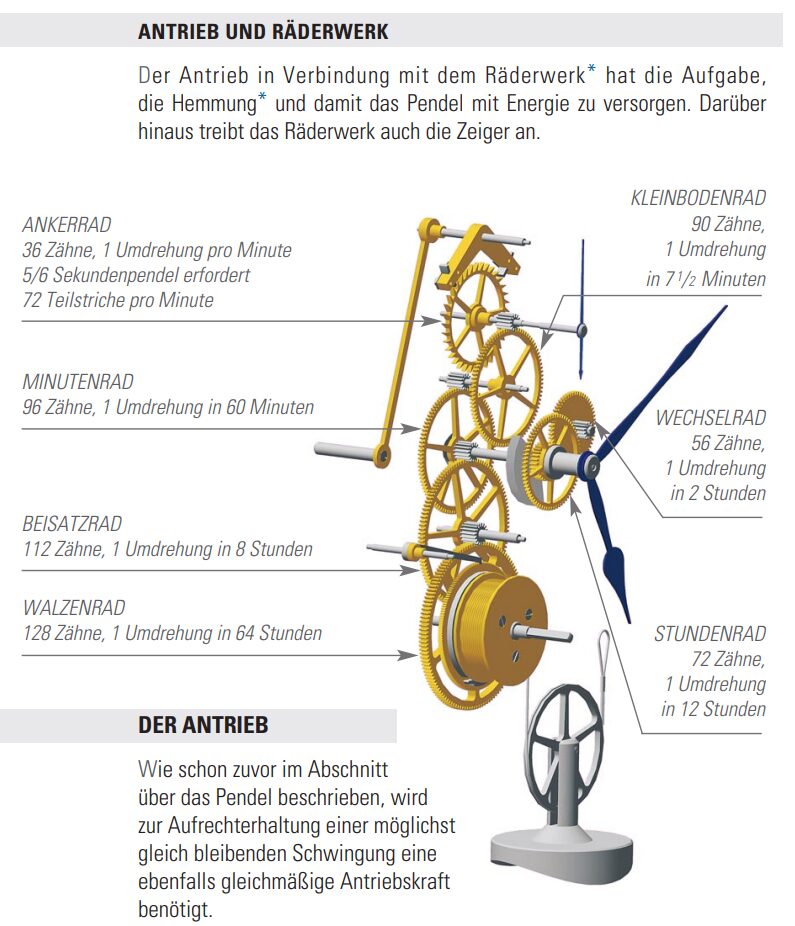

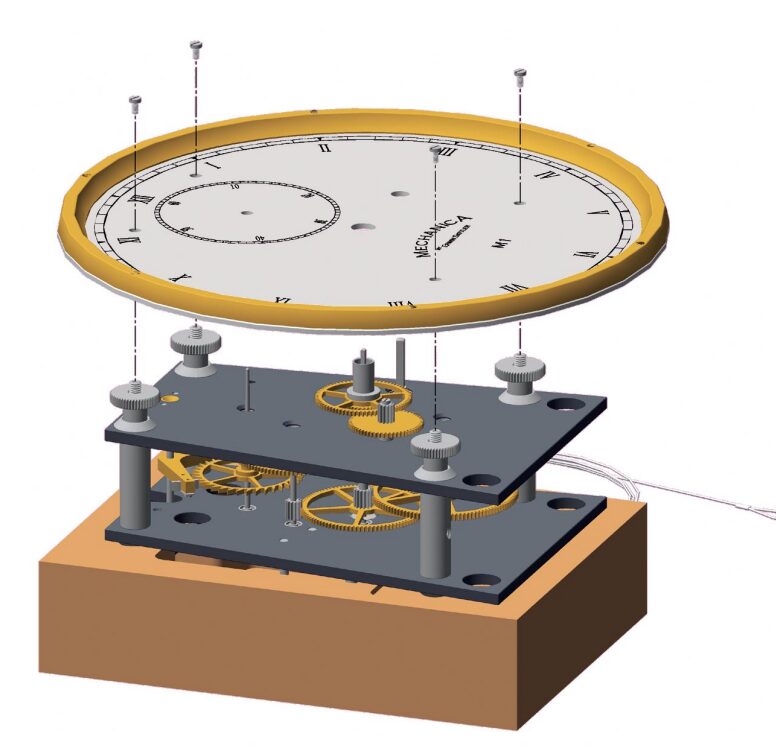

Diese Gesamtübersicht veranschaulicht dabei gut, was einen erwartet:

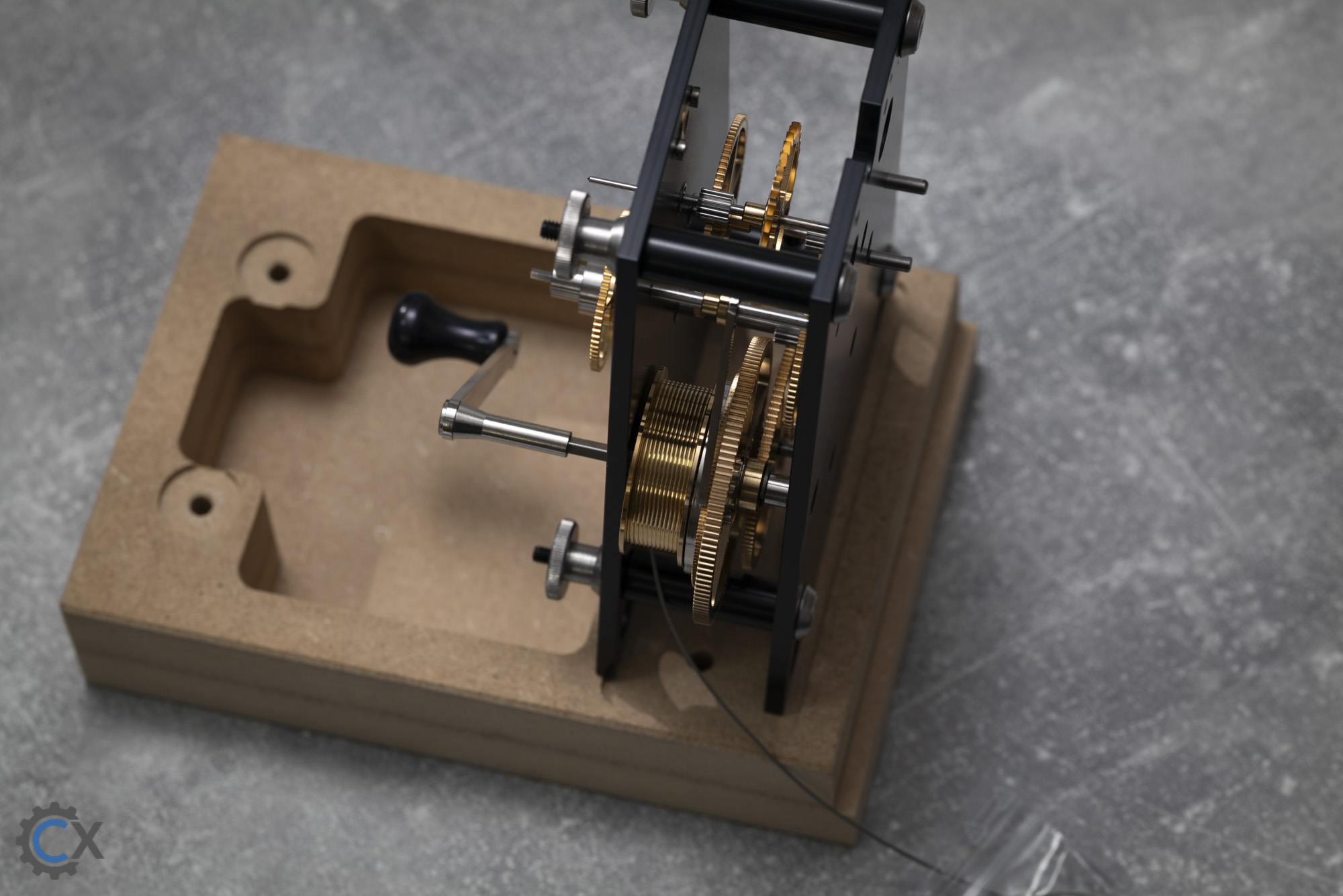

Räderwerk

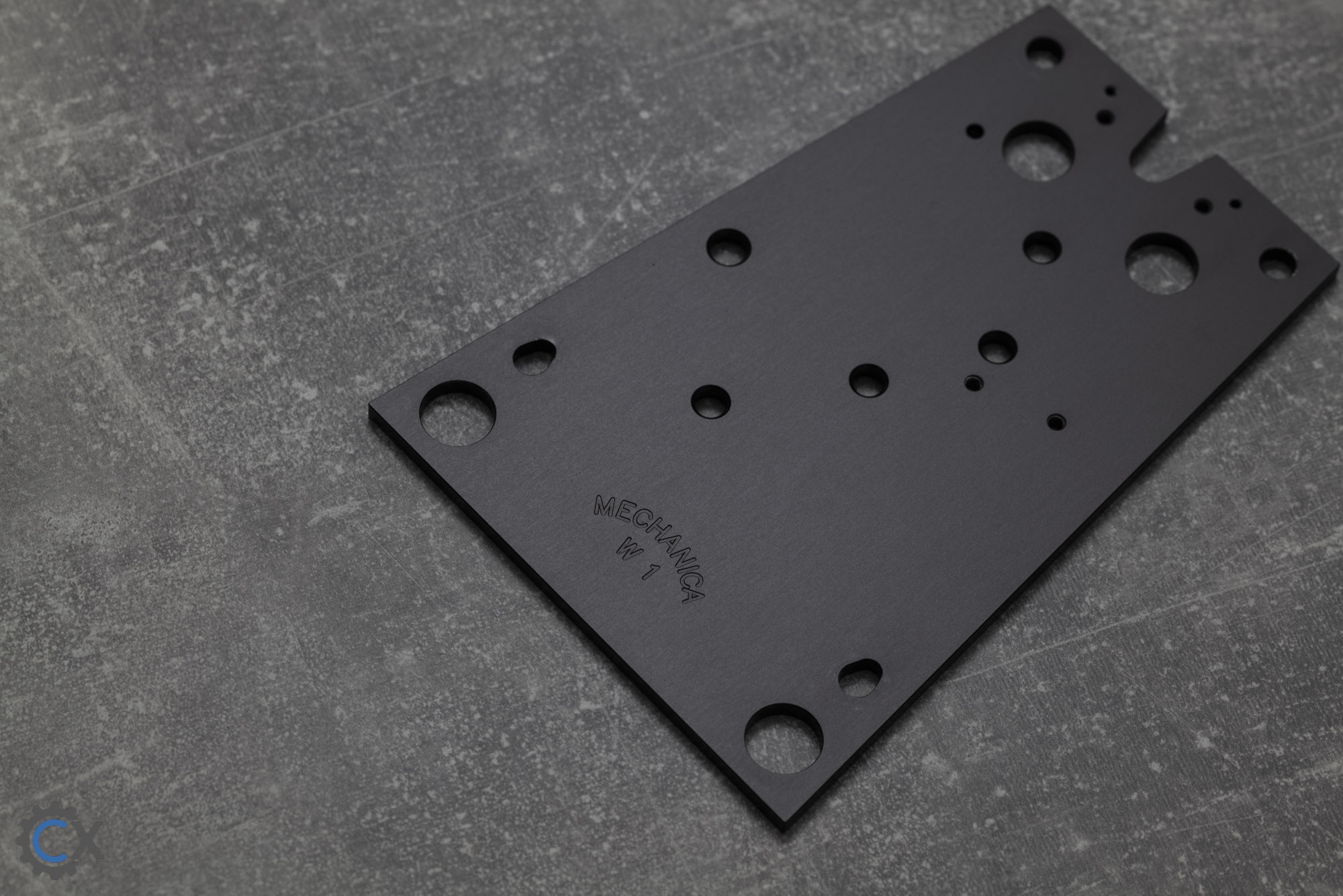

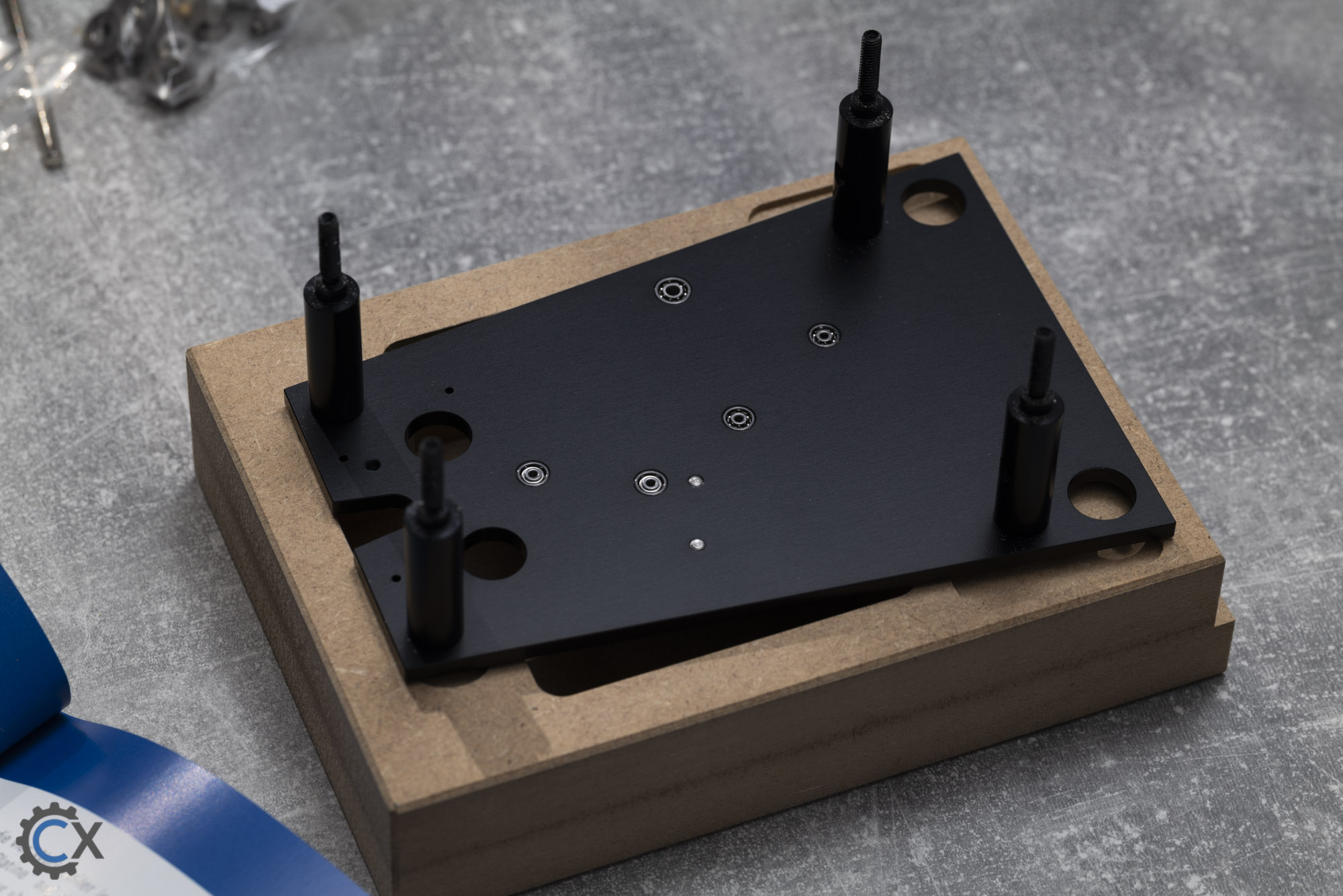

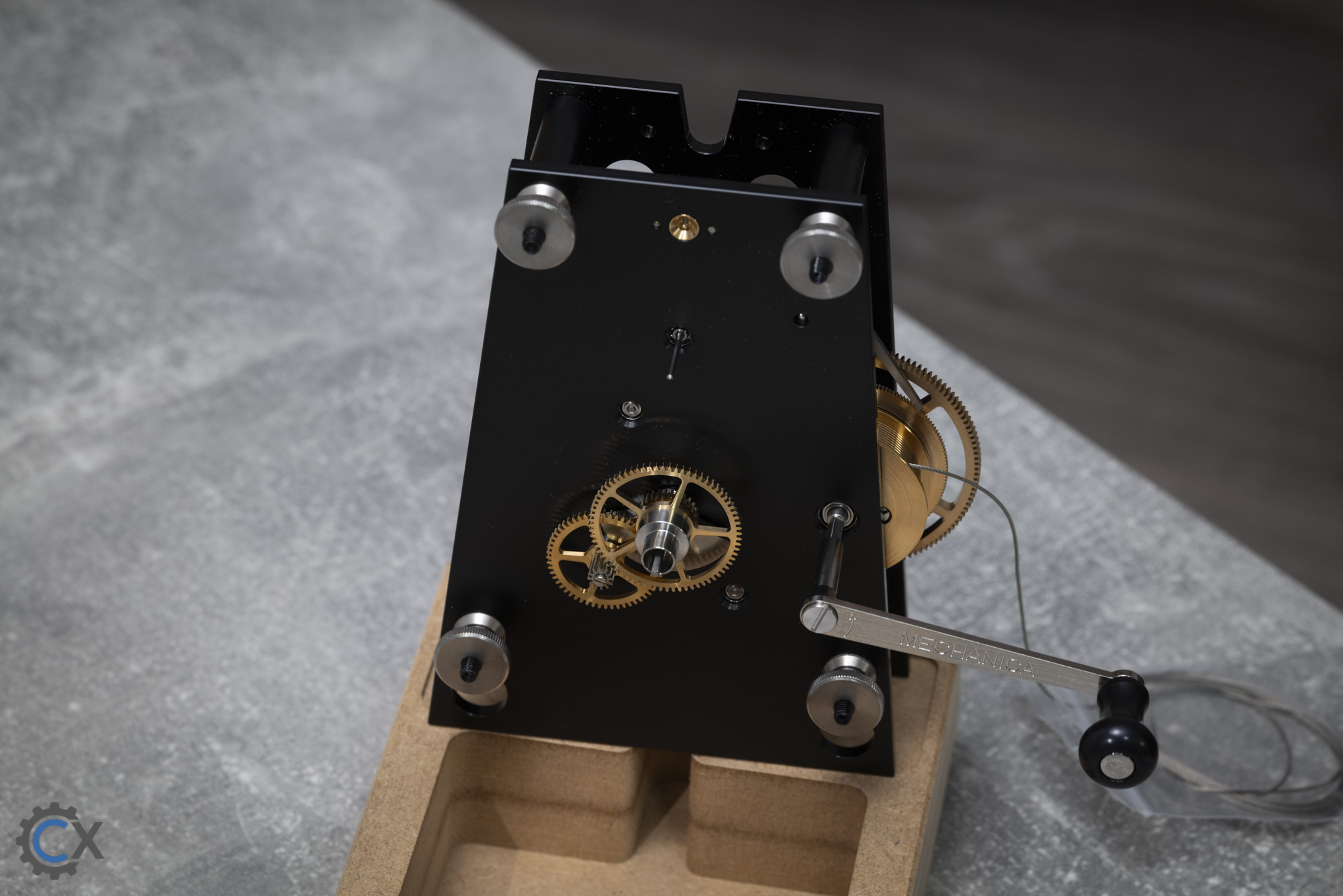

Die ersten Schritte waren deutlich einfacher als gedacht: Die verschiedenen Zahnräder des Räderwerkes bzw. deren Zapfen steckt man im Prinzip nur nach und nach in die jeweils vorgesehenen Löcher auf einer Platine aus 4 mm dickem Aluminium mit Oberflächenschutz (Eloxalschicht). Als Hilfsmittel spendiert Sattler noch einen Holzblock, auf dem man die Platine sicher platziert. Dennoch war der Aha-Effekt schon nach wenigen Zahnrädern riesig: Ich fand es insbesondere total spannend zu sehen wie die Zahnräder für eine Übersetzung sorgen.

Knifflig wurde es dann nach einigen weiteren Schritten beim Montieren der Miniatur-Kugellager aus Edelstahl auf der Vorderplatine, in denen das komplette Räderwerk gelagert ist: Diese drückt man zwar einfach nur in die Platine, die Vorderplatine muss dann allerdings umgedreht werden, um quasi den „Deckel drauf“ auf das Uhrwerk zu machen – und dann purzeln die Kugellager eben ratzfatz wieder raus. Die Anleitung gibt dann den naheliegenden Tipp, die Kugellager einfach direkt auf die Zapfen der Zahnräder zu setzen. Dann war es auch kein Problem mehr beide Platinen miteinander zu verbinden.

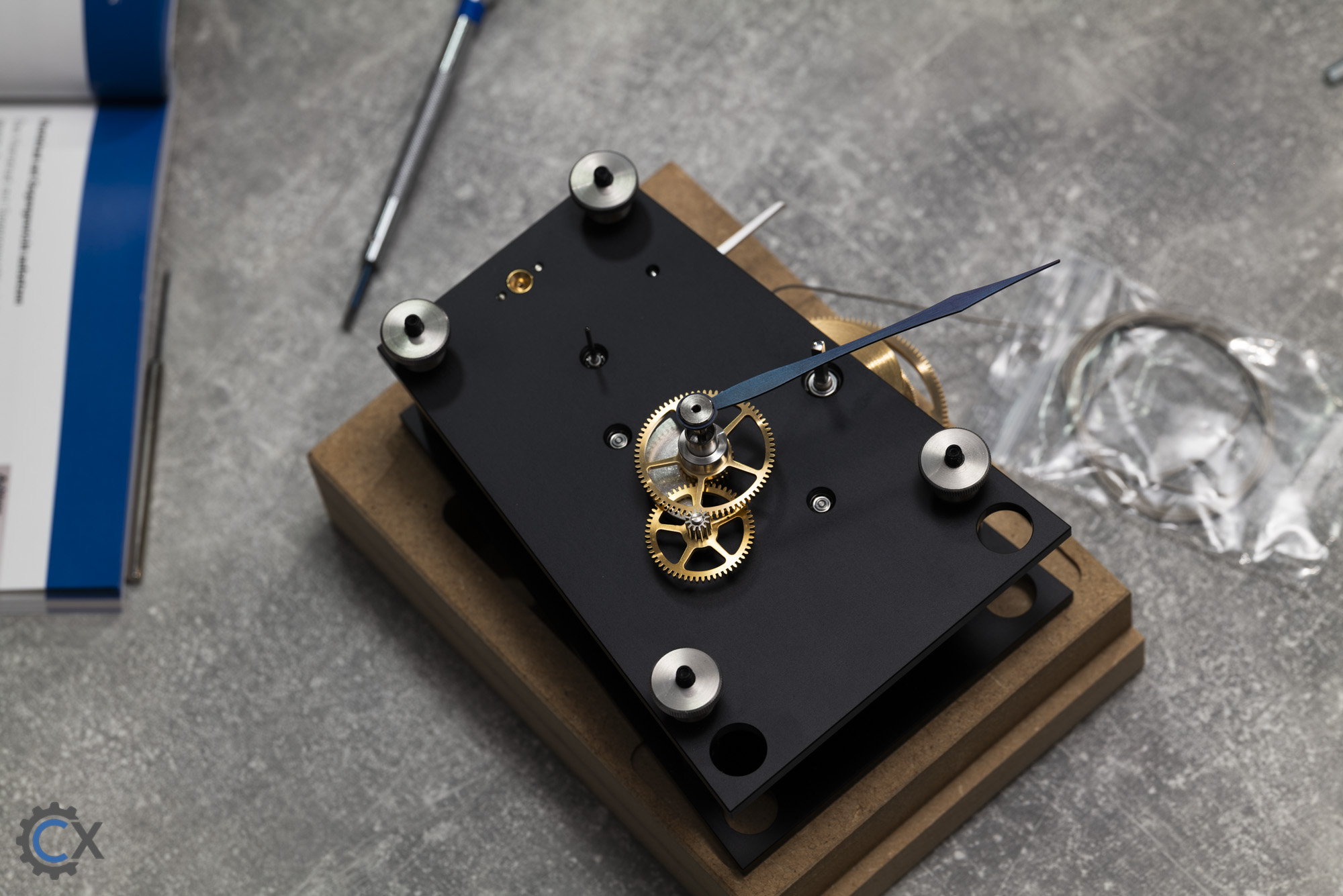

Zeigerwerk und Zifferblatt

Das Zeigerwerk hat die Aufgabe, die genau definierte Umdrehungszahl des Minutenzeigers zum Stundenzeiger im Verhältnis 12:1 zu übersetzen. Gegen Ende, beim Zusammenbau des Zeigerwerkes, nimmt der Schwierigkeitsgrad definitiv weiter zu: Etwas „tricky“ ist beispielsweise das exakte Ausrichten des Minutenzeigers auf das Gegengewicht des sogenannten Viertelrades, das eine Unwucht verhindert.

Dass wir uns langsam dem Ende nähern, erkennt man daran, dass wir schon das Zifferblatt vorbereiten können: Die Lünette aus massivem, poliertem und glanzvernickeltem Messing sowie das sehr hochwertige, fein geschliffene und hochpräzise bedruckte Zifferblatt aus eloxiertem Aluminium sind schnell vereint. Man beachte beim Blatt das kleine Guckloch, das für den späteren Aufzug des Werkes über die Kurbel notwendig ist (dazu gleich mehr).

Hier machte ich aber leider nochmal einen kleinen Fehler: Das lose aufsitzende Stundenrad, das man zwischendurch wieder abnehmen musste, habe ich vor der Montage des Zifferblattes vergessen wieder aufzusetzen – hätte ich nur die Anleitung etwas genauer gelesen, in der genau darauf hingewiesen wird. Also nochmal ein paar Schritte zurück, Stundenrad aufsetzen und dann war auch das Setzen der gebläuten Stahl-Zeiger auf die jeweiligen Wellen in der Reihenfolge Sekundenzeiger, Stundenzeiger, Minutenzeiger und das Ausrichten der Zeiger kein Problem.

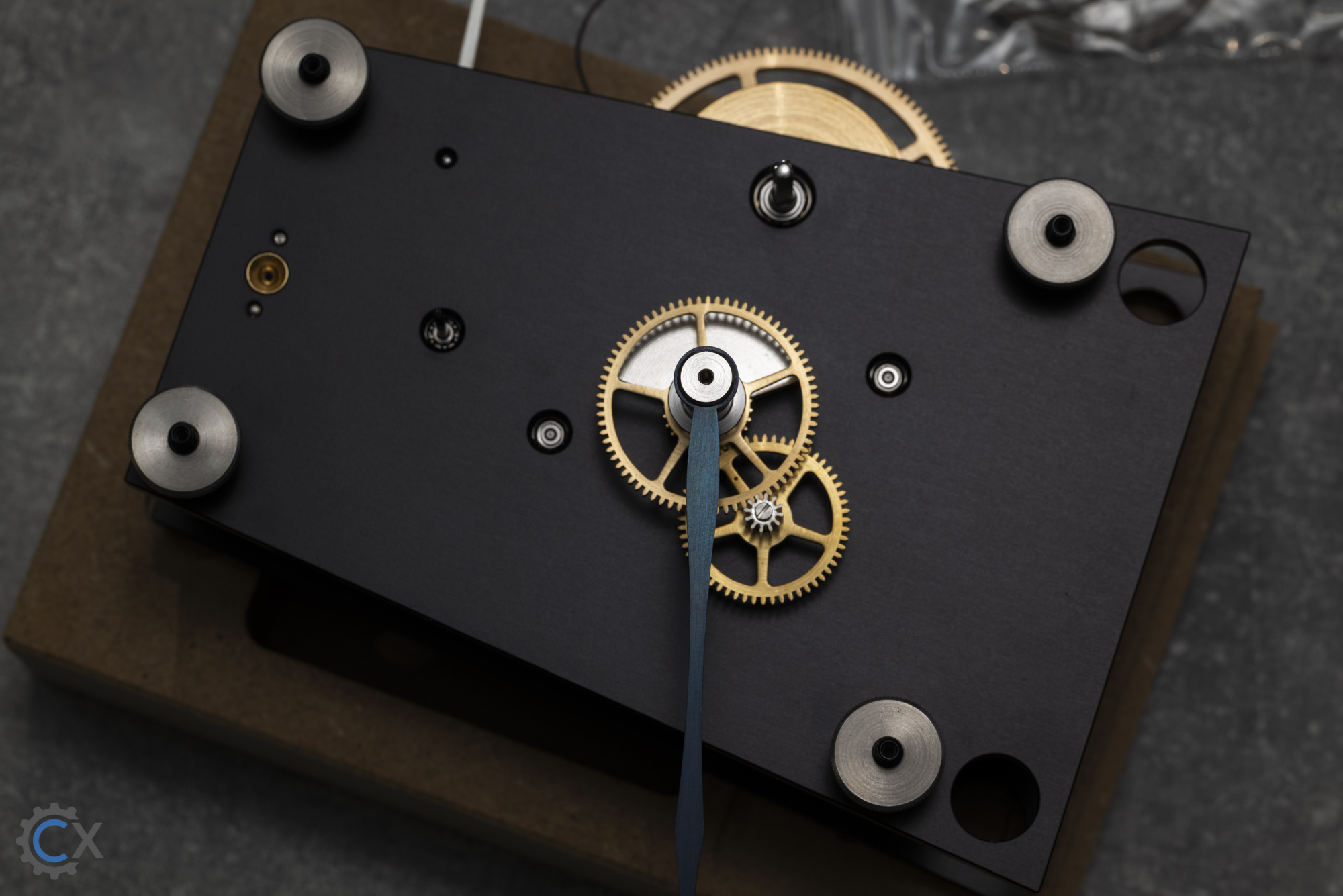

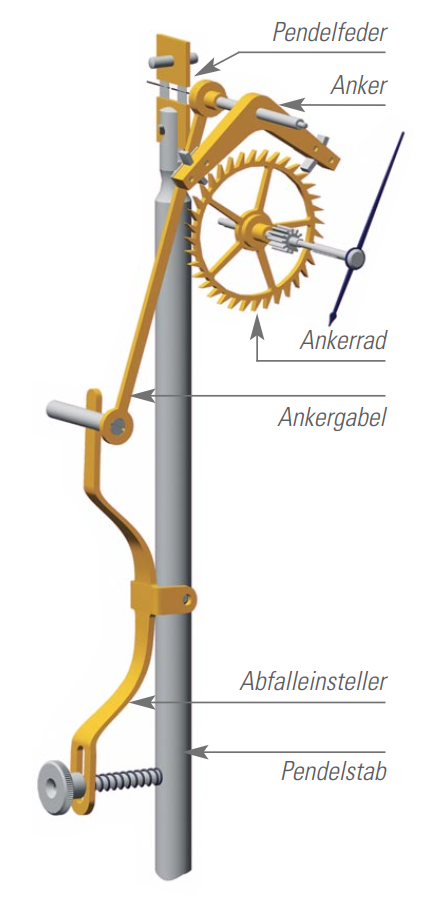

Zusammenbau der Graham-Hemmung

Wir widmen uns nun dem Zusammenbauer einer entscheidenden Komponente: Der Hemmung, die ihre Kraft vom Pendel über kleine rhythmische Schubser bekommt. Die Hemmung wiederum sorgt dann für den zeitäquivalenten Ablauf des Räderwerks und auch des Zeigerwerks. Somit gelangen wir direkt zu den zwei Aufgaben der Hemmung: Diese soll nämlich zum einen den unkontrollierten Ablauf des Räderwerkes sperren. Wenn wir eine mechanische Uhr nämlich bis zur Hemmung komplett aufbauen, den Anker aber noch nicht einbauen und gleichzeitig versuchen die Uhr aufzuziehen, dann wird die Energie, die wir durch das Aufziehen erreichen, gleich wieder über das Räderwerk entladen. Das Räderwerk dreht dann frei durch. Doch nicht nur das: Die Hemmung sorgt zum anderen, wie oben bereits erwähnt, für den zeitäquivalenten Ablauf des Räderwerks.

Mehr: Schweizer Palettenankerhemmung: Funktion, Geschichte und Aufbau im Detail

Konkret handelt es sich übrigens um eine Graham-Hemmung. George Graham (1673–1751) verfeinerte die Hemmung um 1715, um die Ganggenauigkeit von Pendeluhren zu verbessern. Sie löste die vorherige Spindelhemmung ab und wurde fortan in Präzisionsuhren verwendet – bis heute. Unten im Bild erkennt man gut durch die zwei Gucklöcher in der Platine, wie die beiden (gehärteten) Ankerpaletten durch ihre wippenartige Bewegung mit jeweils einem Zahn des Zahnrades zusammentreffen und für die beschriebene Funktion sorgen.

Die Sattler Mechanica M1 muss im Allgemeinen dank Kugellager (oben im Bild ebenfalls zu sehen) nur an überraschend wenigen Stellen geölt werden. Eine Ausnahme bildet die Hemmung, die an vier Stellen geölt werden muss. Dabei gilt: Weniger ist mehr, denn zu viel Öl ist genau so schlecht wie gar kein Öl – überflüssiges Öl kann eventuell verlaufen und das Lager austrocknen. Die mit Öl aufgezogene Kanüle mit Spritzenaufsatz (liegt dem Set bei) ist aber auch schon mit so wenig Öl gefüllt, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, das halbe Werk mit Öl zu fluten. Außerdem braucht man schon einen gewissen Kraftaufwand, um einen kleinen Tropfen Öl aus der Spritze zu drücken – und viel mehr braucht es dann auch gar nicht pro zu ölender Stelle.

Wandmontage

Zur Befestigung des Gehäusekorpus an der Wand benötigt man aus dem eigenen Werkzeugschrank nun vor allem eine Bohrmaschine. Dübel und Schrauben liegen dem Bausatz bei. Und glaub mir, wenn ich sage: Das Gehäuse sollte wirklich bombensicher hängen, denn es kommt noch ordentlich Gewicht rein: Sobald das Gehäuse hängt, wird schon mal das (wie gesagt ziemlich schwere) Pendel an der Pendelfeder eingehängt. Ich war etwas verwundert wie ein vergleichsweise dünnes Stück Metall (die Pendelfeder) den wirklich massiven Pendel halten soll. Aber es funktioniert natürlich – nur ein „Verdrehen“ mag die Feder überhaupt nicht (dazu gleich mehr).

Werk ins Gehäuse einbauen

Nach einigen Stunden ist das Uhrwerk fertig und kann ins Gehäuse eingesetzt werden: Wir fädeln das Stahlseil durch die zuvor noch leicht zu ölende Seilrolle des irre massiven Aufzugsgewicht und hängen das Ende des Stahlseils über die kleine Schlaufe auf einen Bügel im Gehäuse. Das Antriebsgewicht ist dabei aus vernickeltem, massivem Wolfram. Wolfram ist ein sehr schweres Metall mit einer von Dichte 19,3 kg/dm³ (Stahl = ca. 8 kg/dm³), weshalb man das Antriebsgewicht mit seinen 3 Kilogramm Kampfgewicht besser nicht auf den Fuß fallen lassen sollte.

Nun ziehen wir mit Hilfe der Kurbel, die über ein kleines Loch im Zifferblatt den Kontakt zur dahinterliegenden Mechanik herstellt, das Aufzugsgewicht unter der Begleitung eines richtig schön satten mechanischen Knackens, bei dem mir als Uhrenliebhaber das Herz aufgeht, nach oben – die Energie für die Gangreserve von rund 30 Tagen ist nun gespeichert. Dann bekommt das Pendel einen Schubser und mit dem Kribbeln eines Kleinkindes vor der weihnachtlichen Bescherung hörte ich das erste Ticktack.

Zu früh gefreut…

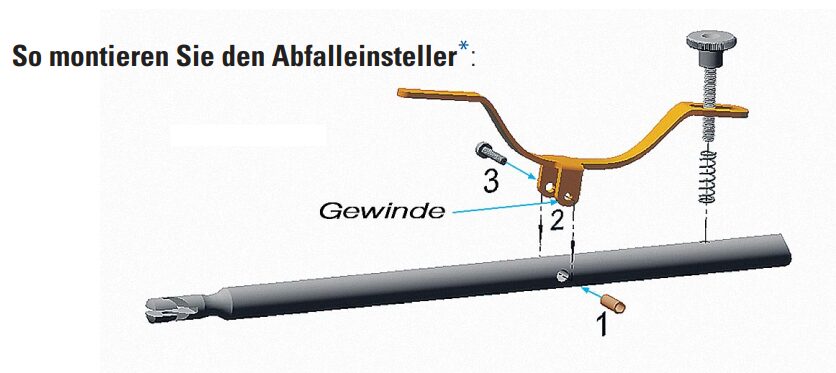

Leider habe ich mich zu früh gefreut: Zunächst bewegte sich der Sekundenzeiger gar nicht vom Fleck (er zuckte nur leicht). Als ich dann etwas irritiert an der Abfalleinsteller-Schraube am Pendel drehte, machte der Sekundenzeiger auf einmal immer zwei Sprünge auf einmal. Es gab also nur zwei Stati: Sekundenzeiger bewegt sich gar nicht oder macht immer zwei Sprünge. Seltsam!

Kurz zur Erläuterung: Am Ende des Tages übergibt das Pendel durch seine symmetrische Seitwärtsbewegung einfach nur die Kraft an den Anker (wie eine Wippe auf dem Spielplatz). Der Anker wiederum sorgt für das Tick und das Tack über das Ankerrad und den weiteren Antrieb der vielen Zahnräder aus vergoldetem Messing – ein Tick links für eine 5/6 Sekunde und ein Tick rechts für eine weitere 5/6 Sekunde (sogenanntes 5/6 Pendel: Der Bruch gibt die Dauer einer Halbschwingung in Sekunden an, d.h. wenn 6/6 das Sekundenpendel bezeichnen, dann stellen 5/6 denjenigen Teil der Zeit dar, den ein kürzeres Pendel für eine Halbschwingung benötigt).

Also nochmal zurück in die Anleitung geblättert – meine Montage sah eigentlich soweit gut aus, hmmm!

Ich beobachtete die Mechanik hinter der seitlichen Glasscheibe eine Weile und konnte auch dort auf Anhieb keinen Fehler feststellen. Alles sah auf den ersten Blick gut aus.

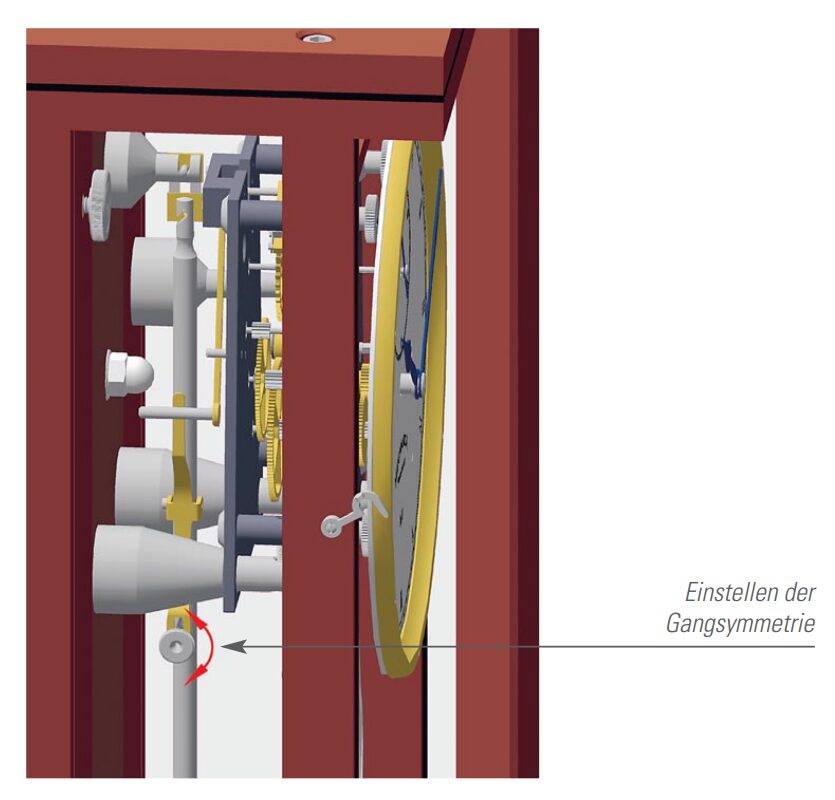

Etwas verzweifelt holte ich mir noch etwas Hilfe bei Torsten „Tickender Koch“ Hahn. Und es stellte sich raus: Der Fehler lag am Ende des Tages grundsätzlich bei mir (wie sollte es auch anders sein), da ich die Anleitung hätte etwas genauer studieren müssen. Denn tatsächlich hatte ich das Einstellen der Gangsymmetrie nur schlampig vorgenommen (Schande über mein Haupt!), sodass das Tick und das Tack beide (!) beim Pendelausschlag links waren. Das ist natürlich nicht korrekt, da asymmetrisch. Und die Skala unten ist ja dafür gedacht, damit man eben genau nachvollziehen kann, dass „Tick“ und „Tack“ exakt auf derselben „Höhe“ jeweils rechts und links (also symmetrisch bei der gleichen Gradzahl) stattfinden.

Mit anderen Worten stoppt man einfach das Pendel und führt es dann manuell zunächst ganz langsam nach links bis es „Tick“ macht und merkt sich die Zahl, also zum Beispiel ein Tick links bei 60°. Dann führt man das Pendel langsam mit der Hand nach rechts und optimalerweise ist das „Tack“ rechts ebenfalls bei 60°. Wenn dem nicht so ist, muss man am Abfalleinsteller (siehe oben) schrauben – so lange, bis die Symmetrie passt.

Im Gespräch mit Torsten fand ich allerdings heraus, dass in meinem Fall hinzukam, dass der Abfalleinsteller (bzw. genauer: Der Bügel des Abfalleinstellers, der die Kraft auf den Anker überträgt) offenbar so verbogen war, dass selbst eine komplett hineingeschraubte Abfalleinsteller-Schraube diese „Linksseitigkeit“ nicht heilen konnte. Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen wie es dazu kam, vielleicht hat meine Tochter dann doch leider mal ihre kleinen Fingerchen an die Teile auf dem Tisch gelegt und ich habe es nicht bemerkt. Nun, sei es drum – ich habe auf Hinweis von „Tickender Koch“ ganz vorsichtig die Feder gebogen und anschließend noch mal an der Schraube gedreht – und siehe da: Ich konnte nun langsam, aber sicher, eine perfekte Gangsymmetrie von Tick links und Tack rechts erreichen. Ich war sehr erleichtert und freute mich, dass ich keinen grundlegenden Fehler gemacht hab (in meinem Kopf malte ich mir schon die wenig zufriedenstellende Vorstellung aus, dass ich das ganze Uhrwerk noch mal auseinandernehmen muss).

Reglage

Ganz fertig sind wir aber dennoch nicht. Denn es kann schon mal vorkommen, dass die Mechanica „aus dem Stand“ einige Minuten falsch läuft. Eine Reglage ist notwendig und die kostet Zeit und muss über mehrere Wochen immer mal wieder angepackt werden.

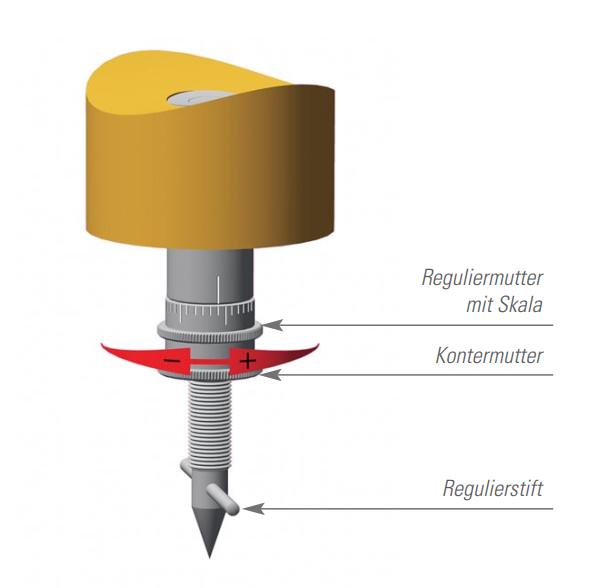

Der wichtigste „Stellhebel“ für die „Grobreglage“ ist dabei zunächst das Ändern des Schwerpunktes des Pendelgewichtes. Hierzu kann man mit der Reguliermutter, die auch eine Skala beherbergt, das Pendelgewicht in verschiedenen Höhen fixieren: Dreht man die Reguliermutter nach links, so lässt sich Vorgang ausgleichen. Dreht man sie nach rechts, so lässt sich Nachgang ausgleichen. In meinem Fall lief die Mechanica M1 einige Minuten zu schnell, also drehte ich ein ganzes Stück an der Reguliermutter, um diesen Vorgang auszugleichen. Ein Strich auf der Skala entspricht dabei ca. 1 Sekunde pro Tag. Das Ziel bei der Grobreglage sollten ca. minus 1s/d sein. Erst dann kann man mit den dem Bausatz beiliegenden kleinen Gewichten noch mehr rausholen.

Wichtig: Unten an der Pendelspitze ist ein kleines Loch – da muss ein kleiner Stab rein, damit man nicht die Pendelfeder verdreht, wenn man zwecks Reglage an der Reguliermutter schraubt. Denn die Pendelfeder mag solche Verdrehungen gar nicht und kann kaputt gehen. Zwar liegt dem Bausatz standardmäßig eine zweite Feder bei (vermutlich, da dem einen oder anderen Kunden schon vor lauter Euphorie über die fertig zusammengebaute Uhr dieser Fehler unterlaufen ist), aber wirklich Lust darauf das Werk wieder abzunehmen und die Pendelfeder zu ersetzen, haben wohl die wenigsten.

Im Anschluss an die Grobregulierung über die Reguliermutter bietet das Pendel der Mechanica M1 zusätzlich noch die Möglichkeit, kleinste Gangdifferenzen ohne Anhalten der Uhr zu korrigieren: In der Mitte des Pendelstabs befindet sich ein kleiner Teller, der sogenannte Feinregulierteller. Durch das Auflegen kleiner Edelstahl-Gewichte, die aussehen wie klassische „Apothekergewichte“, lässt sich der Gang weiter beschleunigen (nun sollte auch klar sein, warum man die M1 zunächst mal bei -1 Sekunde pro Tag über die Reguliermutter grob regulieren sollte).

Fazit und abschließende Gedanken

Der Zusammenbau eines IKEA-Regals, eines Lego-Sets für Erwachsene oder das Anbringen einer Deckenlampe ist für mich normalerweise schon das höchste der Gefühle (ich schätze mal, dafür habe ich andere Talente).

Und wie ist das nun nach dem Zusammenbau der Mechanica M1? Nun, ich würde ehrlich gesagt nicht unbedingt behaupten, dass ein Uhrmacher an mir verloren gegangen ist. Und ich würde mich auch nach wie vor nicht, trotz des erfolgreichen Zusammenbaus, als besonders begabten Handwerker bezeichnen.

Und dennoch war der Mechanica M1-Bausatz für mich eine persönliche Bereicherung, nämlich insbesondere, dass ich mechanische Uhren nun noch besser verstehe und ja, ich will behaupten, deren Funktionsweise wirklich durchdrungen habe. Begeistert hat mich dabei auch die hohe Fertigungspräzision der Komponenten des Mechanica M1-Bausatzes. Da klemmt nichts, da wackelt nichts, das ist einfach richtig gut.

Apropos IKEA: Der sogenannte IKEA-Effekt beschreibt das Phänomen, dass wir Menschen Objekte, die wir selbst zusammengebaut haben, als wertvoller und bedeutungsvoller empfinden als fertig gekaufte Produkte. Die eigene Mühe steigert die Wertschätzung. Und das kann ich nur bestätigen! Ich freue mich jedes mal „wie ein Schneekönig“, wenn ich die M1 sehe und denke gerne an den Zusammenbau zurück, weil es mit persönlichen Erinnerungen und Anstrengungen verknüpft ist. Der Aufbau erfordert ein gewisses handwerkliches Geschick und logisches Denken und daher hallt das Erfolgserlebnis, eine mechanische Uhr mit eigenen Händen erschaffen zu haben, lange nach.

Der Grundpreis für den Bausatz der Mechanica M1 startet Liste Stand Anfang 2025 bei exakt 5000€. Wer noch Extras wie den schwarzen Schleiflack auf Erlenholz (wie hier gezeigt, das sind +500€) oder beispielsweise das Barometerinstrument mit Aneroiddosen (+780€; um die negativen Auswirkungen des Luftdrucks auf die Ganggenauigkeit zu kompensieren) oder andere optische/technische Verbesserungen dazu bestellt, landet aber relativ schnell weit jenseits der 6000€.

Der Grundpreis ist angesichts der Qualität und des rundum gelungenen Aufbauerlebnisses, das Erwin Sattler ermöglicht, durchaus angemessen. Die tagtägliche Freude an der selbstgebauten Großuhr ist ohnehin im Prinzip unbezahlbar. Und wer sich das dennoch nicht traut: Der Zusammenbau ist gegen Aufpreis auch durch die Firma Sattler möglich.

Die Revisionsintervalle sind übrigens deutlich länger als bei mechanischen Armbanduhren: Empfehlenswert sind circa alle 5 bis 7 Jahre. Man erhält zu dem Zweck eine Versandbox von Sattler und schickt natürlich nur das Werk ein.

Großuhren: Die Technik hinter mechanischen Wand- und Standuhren aus Uhrmacher-Sicht – was macht sie so präzise? | CHRONONAUTIX Uhren-Blog

Übrigens: Bewegte Bilder zur Mechanica M1 gibt es auch in unserem Video-Erfahrungsbericht:

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, freue ich mich über ein Like bei Facebook, Instagram, YouTube oder

Auch über WhatsApp kannst du immer auf dem neuesten Stand bleiben – jetzt abonnieren:

Darüber hinaus freue ich mich über Kommentare immer sehr (Kommentare werden in der Regel innerhalb kurzer Zeit geprüft und freigeschaltet). Vielen Dank!

Ein toller und spannender Bericht – danke dafür!