In der Welt der mechanischen Uhrwerke ist die Feinregulierung (Reglage) seit je her eine Frage der Balance – im wahrsten Sinne. Während traditionelle Systeme mit einem Rücker arbeiten, der die aktive Länge der Spirale verändert, geht Fortis mit dem neuen WERK 7 einen neuen, aber bereits bekannten Weg: Statt an der Spirale zu zerren, reguliert man hier über Masse – das Variable-Inertia-System verlagert die Verantwortung für Präzision direkt an die Unruh, über fein austarierte Gewichtsscheiben. Das führt zu einer Reihe von Vorteilen, die uns Uhrmacher Leon in diesem Artikel näher erläutert. Darüber hinaus schauen wir uns natürlich auch die „Umverpackung“, die neue Fortis Flieger, genauer an – denn auch da gibt es Neuigkeiten.

Eckdaten Fortis Flieger F-39 und F-41 WERK 7:

- Durchmesser 39 mm bzw. 41 mm

- Höhe ca. 12,5 mm (beide Varianten)

- Horn-zu-Horn 50 mm bzw. 52 mm

- Beidseitig drehbare 12 Stunden-Lünette mit 24 Klicks

- Saphirglas mit beidseitiger Entspiegelung

- Super-Luminova X1 mit grünem Nachleuchten

- Kaliber WERK 7

- Wasserdichtigkeit 20 bar / 200 Meter

- Gewicht am Hybridbad (eingestellt auf ca. 18,5 cm Handgelenkumfang): 120 Gramm (F-41) bzw. 100 Gramm (F-39)

- Listenpreis 4.100€

- 5 Jahre Herstellergarantie (nur via Online-Bestellung direkt bei Fortis)

Tipp: Bewegte Bilder zur neuen Fortis Flieger gibt es auch in einem YouTube-Video:

Fortis Flieger WERK 7

Zunächst ein paar Worte zur neuen Flieger selbst: Am grundlegenden Design der Dreizeiger-Modelle hat Fortis nicht gerüttelt – und das ist auch gut so, denn das anno 2021 neu eingeführte Design ist, genau wie bei der Fortis Novonaut, meiner Meinung nach genau richtig.

Neu ist insbesondere das „Tactical Green“-Zifferblatt, das Fortis neben klassischem Schwarz („Mission Black“) anbietet: Dieses verleiht der Fortis Flieger einen militärisch-taktischen Anstrich und passt hervorragend zu den farblichen Akzenten im Fortis-typischen, neonartigen „Berlac Fluor Orange“, darunter die Zahl „13“ im Datumsfenster, der Sekundenzeiger sowie einer Linie zwischen 11 Uhr und 1 Uhr ausdrückt.

Sowohl die „Tactical Green“ als auch die „Mission Black“-Variante haben denselben kontrastreichen, plastischen Stundenindex-Ring mit dick aufgetragenen Super-Luminova X1-Stundenindizes gemeinsam, der leicht erhaben ist, wie eine Art Schiene. Fortis hat dieses Designmerkmal, welches die Ablesbarkeit unterstützen soll, „Brixtrack“ getauft (abgeleitet von den englischen Wörtern „Bricks“ für „Ziegelstein“ und „Track“ für „Schiene“).

Neu ist ferner, dass alle vier Modelle ein schwarz DLC-beschichtetes Edelstahlgehäuse mitbringen (Diamond-like Carbon – DLC; Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung). Die Beschichtung bietet ganz pragmatisch eine Reihe von Vorteilen, darunter vor allem Härte und Kratzfestigkeit: DLC-Beschichtungen bestehen aus einer dünnen Schicht aus amorphen Kohlenstoff, die mit einer Diamantstruktur vergleichbar ist (daher auch der Name). Diese Beschichtung verleiht der Oberfläche der Uhr eine hohe Härte und Abriebfestigkeit, wodurch die neuen Flieger-Modelle widerstandsfähiger gegen Kratzer und Schrammen bei der alltäglichen Nutzung sind.

Die Vickershärte (HV) moderner DLC-Beschichtungen auf Edelstahl liegt typischerweise im Bereich von rund 3.000 HV, je nach Typ der DLC-Beschichtung und dem Herstellungsprozess. Zum Vergleich: Unbeschichteter Edelstahl liegt bei knapp über 200 Vickers.

Mehr: HART im Nehmen? Typische Materialien bei Uhren und ihre Härte nach Vickers

Die schwarze DLC-Beschichtung schützt die Gehäuseoberfläche außerdem vor Korrosion: Sie bildet eine robuste Barriere gegen Feuchtigkeit, Schweiß und dergleichen.

DLC-Beschichtungen kommen daher beispielsweise heute auch im Maschinenbau zum Einsatz, um die Leistungsfähigkeit von Werkzeugen und Bauteilen zu erhöhen. Darüber hinaus gehören zu den weit verbreiteten Anwendungen für DLC-Beschichtungen Hochleistungswellenlager und Planetengetriebe für Automobile und den Rennsport bis hin zu Windkraftanlagen, Schneidklingen und Kolbenpumpen aus Edelstahl für die Lebensmittelverarbeitung sowie gleitende Bauteile in Füll- und Abfüllanlagen.

Unzerstörbar ist eine DLC-Beschichtung aber natürlich nicht: durch starke Stöße oder grobe Behandlung kann die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die beiden größeren F-41-Modelle haben einen Durchmesser von 41 mm, eine Höhe von 12,5 mm und ein Horn-zu-Horn-Maß von 52 mm, während die kleineren F-39-Modelle 39 mm im Durchmesser bei gleicher Höhe von 12,5 mm mitbringen, aber etwas kleiner im Horn-zu-Horn-Maß sind (knapp unter 50 mm). Optisch wirken die beiden 41-mm-Modelle meiner Meinung nach ausgewogener. An meinem 19 cm-Handgelenk wirkt die F-39 dabei relativ verloren, während die F-41 ziemlich gut passt.

Alle vier Uhren kommen mit einer beidseitig drehbaren, ebenfalls DLC-beschichteten Lünette mit 24 Klicks und einer weißen 12-Stunden-Skala zur Anzeige einer anderen Zeitzone. Wie man es von der Fortis Flieger kennt, ist das Rasten der Lünette extrem gut gelungen – etwas haptisch und taktil besseres ist mir in dieser Preisklasse nicht bekannt.

Hier einige Vergleichsbilder, um die Größenwirkung zu verstehen:

Fortis und das WERK 7

Die größte Neuheit ist aber sicherlich, dass in allen vier Varianten anstelle der bisher in den Dreizeiger-Fliegern zum Einsatz kommenden Standardkaliber von Sellita (SW200-1) nun das WERK 7 tickt. Fortis hat sich für das WERK 7 erneut mit La Joux-Perret zusammengetan, um das Kaliber auf den Weg zu bringen. Die Gangreserve ist mit 70 Stunden (gegenüber 41 beim Sellita) auf jeden Fall schon mal recht üppig und „weekend-proof“.

Bei einer aufgebohrten Gangreserve bleibt es aber nicht (und nur darüber wäre der Aufpreis gegenüber den Varianten mit Standardkalibern auch sicherlich schwer zu „verargumentieren“ – dazu aber mehr im Fazit). Denn darüber hinaus bietet das neue Kaliber eine sogenannte variable Trägheitsregulierung. Und genau diese kann unser Experte, Uhrmacher Leon, sicherlich besser erklären…

Das WERK 7 und die variable Trägheitsregulierung – Einschätzung von Uhrmacher Leon

| [Beitrag von Leon Zihang, Uhrmacher und Kopf hinter ChronoRestore.com] |  |

Fortis wirbt beim neuen WERK 7 mit einer variablen Trägheitsregulierung und einer doppelten Fixierung der Unruh. Doch was genau steckt dahinter und ist der vom Fortis-Geschäftsführer Jupp getätigte Vergleich mit Patek Philippe gerechtfertigt?

Bei der Trägheitsregulierung handelt es sich um vier kleine Gewichtsscheiben, die auf den vier Schenkeln der Unruh sitzen. Diese besitzen jeweils auf einer Seite weniger Material und damit weniger Masse, indem ein Teil der Scheibe einfach abgeschnitten wurde (siehe Bilder unten). Dadurch kann man als Uhrmacher durch Verdrehen der Scheiben die Masseverteilung im System der Unruh verschieben. Wenn die runde Hälfte der Scheibe nach außen zeigt, dann befindet sich die Masse weiter außen – dadurch dreht sich die Unruh langsamer und die Uhr würde nachgehen.

Hier auf den von mir beschrifteten Bildern sind die Gewichtsscheiben sehr gut zu erkennen (im dritten Bild wird auch exemplarisch ein Regulierwerkzeug angesetzt):

Dieses Prinzip ist zu vergleichen mit einer sich drehenden Ballerina, die ihre Arme ausgestreckt hat: Wenn man die runde Seite der Massescheiben nach innen zum Zentrum dreht, dann wandert die Masse weiter nach innen und die Unruh dreht sich schneller. Im Vergleich dazu muss man sich vorstellen, dass die Ballerina nun ihre Arme einzieht und sich schneller dreht. Somit würde die Uhr vorgehen.

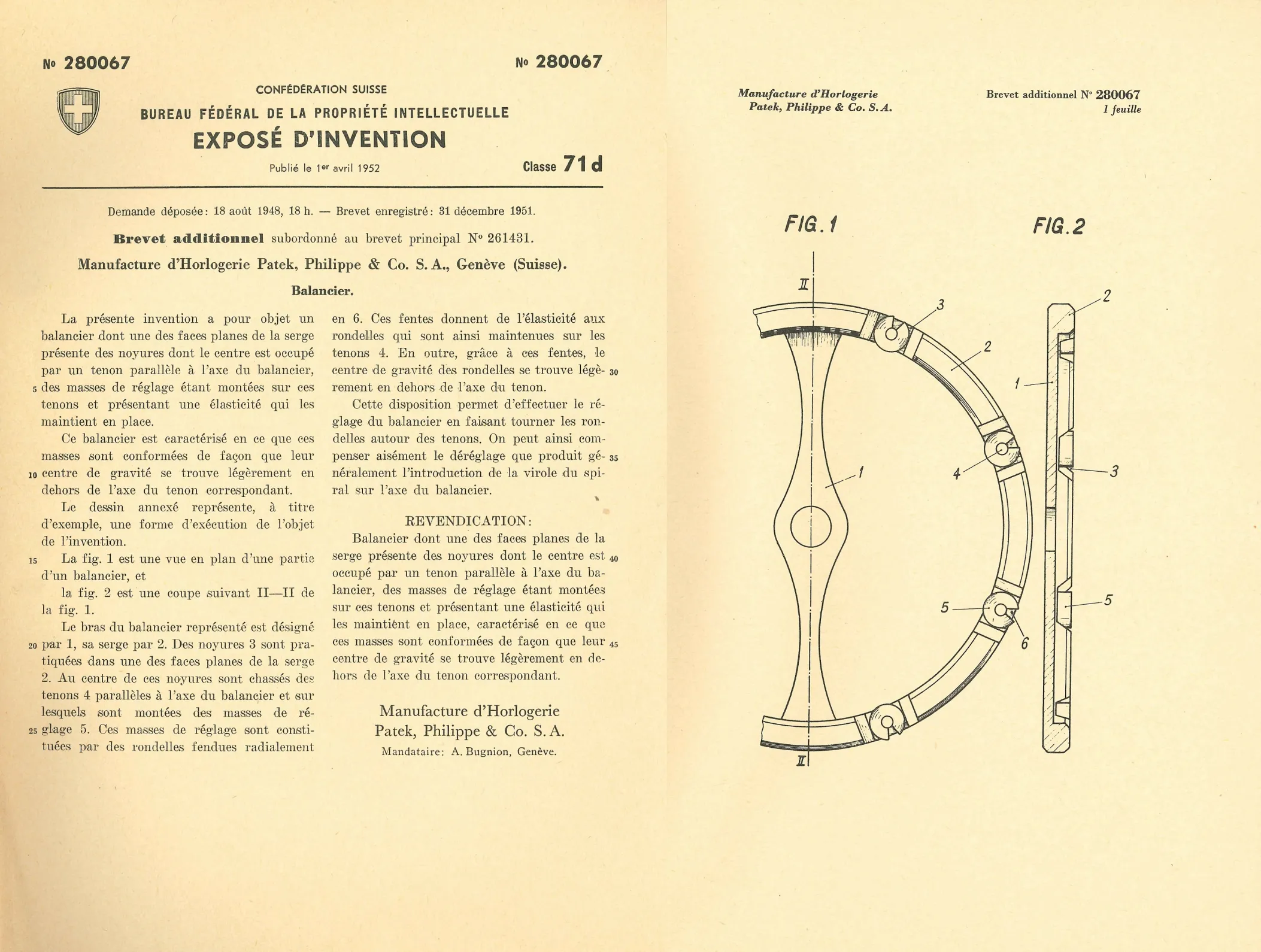

Diese Art der Regulierung ist aber an sich nichts Neues: Es handelt sich dabei um die sogenannte Gyromax-Feinregulierung, die von Patek Philippe im Jahr 1951 patentiert wurde (und da rührt letztendlich der Vergleich von Fortis mit Patek her).

Die rückerlose Regulierung über die Trägheit ist aber sogar noch viel älter: Die erste Uhr mit Trägheitsregulierung stammt von John Arnold aus dem Jahr 1782. Hier befanden sich aber keine Massescheiben auf den Unruhschenkeln, sondern Masseschrauben an der Außenseite des Unruhreifs. Böse Zungen behaupten, dass diese Masseschrauben an der Außenseite der Unruh die Aerodynamik der Unruh stören und deshalb die Gyromax-Regulierung sozusagen „windschnittiger“ ist. Allerdings sehe ich diese Hypothese als rein theoretisch an: In der Realität gibt es so viele Störfaktoren auf die Unruh, die größeren Einfluss als die Aerodynamik in einem geschlossenen Uhrengehäuse haben. Zudem weiß ich nicht, ob die weiter nach innen geführten Masseschrauben dann deutlich weniger Einfluss auf die Aerodynamik haben. Immerhin sind es aus aerodynamischer Sicht auch wieder nur auf die Unruhschenkel aufgesetzte Luft-Widerstände.

Hinsichtlich der Frage, welches Regulierungsystem nun aus Sicht der Uhrmacher einfacher in der Handhabung ist, daran scheiden sich die Geister. Auch ich wurde von Fortis-Chef Jupp beim Uhren-Speeddating 2025 gefragt, ob ich die Gyromax-Regulierung oder die normalen Regulierschrauben bevorzuge. Nun, es kommt denke ich stark darauf an, womit der Uhrmacher besser zurechtkommt oder mehr Übung hat. Ich persönlich habe die Regulierschrauben lieber, komme aber bei beiden Varianten, also auch bei Gyromax, auf gute Ergebnisse. Ich habe einfach das Gefühl, dass man mit den Regulierschrauben ein wenig genauer arbeiten kann als mit den Massescheiben der Gyromax-Regulierung. Das ist aber wie gesagt reine Geschmackssache.

Zusätzlich dienen die Massescheiben übrigens nicht nur zur Reglage der Uhr, sondern auch zum Ausgleich der Unwucht der Unruh.

Grundsätzlich handelt es sich um ein gutes Reguliersystem, das – wie jedes rückerlose Reguliersystem – die Nachteile eines Rückers, zum Beispiel der typische Nachgang beim Ablauf der Uhr aufgrund von geringerer Amplitude, eliminiert. Dennoch hängt es immer noch von den Uhrmachern ab, wie genau sie arbeiten und was sie aus der Uhr herauskitzeln können. Die Reglage einer Uhr ist und bleibt ein Zusammenspiel aus äußeren Einflüssen und dem bestmöglichen Kompromiss aus allen in dieser einen Uhr vorliegenden Gegebenheiten. Jede Uhr hat ihre eigene Seele und muss bei der Reglage individuell behandelt werden.

Weiterhin spricht Fortis beim WERK 7 von einer doppelten Fixierung der Unruh bzw. von einer übergroßen Unruhbrücke, also den zwei Auflageflächen (siehe Bild unten). Beim klassischen Unruhkloben hat der Kloben nur eine Auflagefläche und eine Befestigungsschraube – er greift dann wie ein Kran über die Unruh und stellt ihr damit die zweite Stoßsicherung als Lagerstelle zur Verfügung. Dies kann aber dazu führen, dass der Kloben bei Stößen und Erschütterungen zu schwingen beginnt, während die Brücke diese Schwingung durch die gegenüberliegende Auflagefläche verhindert. Man kann sich das so vorstellen: Wenn man eine volle Einkaufstüte in seinen Ellbogen hängt und den Arm Seitlich ausstreckt, dann wirkt das Ganze, abgesehen davon, dass es verdammt anstrengend ist, recht instabil. Wenn man die Hand dieses Arms aber zusätzlich auf einer entsprechend hohen Auflagefläche auflegt, dann wird das ganze gleich deutlich stabiler und vor allem auch leichter. Eine Unruhbrücke bietet dem zweiten Lager der Unruh also deutlich mehr Stabilität und sollte einem Kloben immer vorgezogen werden, wenn es der Platz im Uhrwerk zulässt.

Insgesamt ist das WERK 7 eine tolle Weiterentwicklung und vor allem ein cool aussehendes Uhrwerk, das Fortis da geschaffen hat. Die gebürstete und gestrahlte, anthrazitfarbene Oberfläche des Kalibers passt zudem perfekt zum funktionalen Look der Uhr.

Wie das WERK 7 langfristig läuft, bleibt abzuwarten, aber grundsätzlich stützt sich Fortis auf bereits bewährte und funktionierende Technologie von einem erfahrenen Partner (Manufacture La Joux-Perret SA), die man bei guter Ausführung und Umsetzung sehr wohl empfehlen kann.

| [Beitrag von Leon Zihang, Uhrmacher und Kopf hinter ChronoRestore.com] |  |

Abschließende Gedanken

Jede der vier neuen limitierten Flieger-Varianten, unabhängig von der Größe, kostet 4.100 € am Hybridband – ein ordentliches Pfund und eine deutliche Steigerung gegenüber den bisherigen Flieger-Modellen mit Standardkaliber (ab 2.150€ am Lederband, unbeschichtetes Gehäuse).

Auf der einen Seite ist die variable Trägheit eine Lösung, die wir bisher vor allem im höheren Regal gesehen haben, zum Beispiel bei Tudor, Armin Strom, Patek Philippe, Lange & Söhne, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Panerai & Co. Auf der anderen Seite gehe ich aufgrund der Limitierung der neuen Flieger-Modelle davon aus, dass Fortis erst mal ein Stück weit sehen will, inwiefern der Markt bereit ist den höheren Preis für das neue Kaliber mit seinen Besonderheiten und Vorteilen (wie von Leon ausgeführt) gegenüber den Varianten mit Standardkalibern anzunehmen. Allerdings würde es mich doch sehr wundern, wenn in der Schublade von Fortis nicht schon mindestens Pläne für weitere Dreizeigermodelle mit dem WERK 7 schlummern.

Tipp: Bewegte Bilder zur neuen Fortis Flieger gibt es auch in einem YouTube-Video:

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, freue ich mich über ein Like bei Facebook, Instagram, YouTube oder

Auch über WhatsApp kannst du immer auf dem neuesten Stand bleiben – jetzt abonnieren:

Darüber hinaus freue ich mich über Kommentare immer sehr (Kommentare werden in der Regel innerhalb kurzer Zeit geprüft und freigeschaltet). Vielen Dank!

![Mehr über den Artikel erfahren Stöße, Temperaturschwankungen & Co.: Störfaktoren für die Gangwerte einer mechanischen Uhr [Teil 1]](https://chrononautix.com/wp-content/uploads/2022/12/Temperatur-kalt-Ganggenauigkeit-Uhr-2.jpg)

Moin Marion, moin Leon, erst einmal herzlichen Dank für die toller Erklärung der rückerlosen Hemmung, sehr verständlich und kompetent rübergebracht. Das hier das „Rad“ nicht neu erfunden wurde finde ich nicht verwerflich, allerdings sollte der Name Patek nicht überstrapaziert werden. Andere Brands, die ähnliche Systeme nutzen, hattet Ihr ja aufgezählt, ist also in höheren Preisklassen nichts Besonderes sondern eher Standard. Ich gehe mal davon aus, daß die 70 Std. Gangreserve mit 4 HZ erreicht werden, ansonsten wäre das nicht sehr innovativ. Insgesamt, und da gebe ich den anderen Kommentatoren recht, ist der Aufpreis zum Sellita schon üppig. Zudem halte ich DLC Beschichtungen, die nicht auf gehärtetem Stählen aufgebracht werden für suboptimal (Eierschaleneffekt). Das kann „selbst“ Circula besser, von Sinn u. Damasko mal ganz zu schweigen.

Aber ansonsten tolle Uhren, passend zum sehr guten Artikel, chapeau🎩🎩 !!!

„Eierschaleneffekt“ – herrlich 😅, da hat das neuzeitliche SINN-Marketing wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich habe irgendetwas um ein Dutzend schwarz beschichtete Uhren in der Sammlung. PVD-beschichtete SINN auf tegimentiertem U-Bootstahl, DLC und die gute alte schwarze Chromatierung auf 316L. Einige Uhren sind über 25 Jahre alt. Nirgends hat sich das berühmte Ei geschält 😂!

Die „vorsintflutlich“ chromatierte 142 St S war rund 8 Jahre lang nahezu täglich an meinem Arm. Erst der Service bei SINN hatte es durch ein (offenkundig stundenlanges) Ultraschallbad geschafft, diese Beschichtung zu zerstören. Nach einem Telefonat mit Herrn Schmidt wurde die schwarze Chromatierung wieder vollständig zur Zufriedenheit erneuert.

Die schwarze Chromatierung als auch das SINN’sche PVD polieren sich nach meinen Erfahrungen eher ab als DLC. Dass heißt, sie wandeln sich von matt zu mattglänzend. Die Chromatierung noch mehr als das PVD, wobei die Chromatierung von Anfang an auch wesentlich matter ausfällt. DLC bleibt hingegen eher im Urzustand. Schwarz chromatiert wird heutzutage nicht mehr bei neuen Uhren, habe ich zumindest lange nicht mehr gesehen. Bei der Chromatierung können sich nach starkem Gebrauch über viele Jahren die Kanten blankpolieren.

Wem‘s gefällt…. Persönlich halte ich einen Aufpreis von 1700€ für einen theoretischen Vorteil für sehr gewöhnungsbedürftig. Prima erklärt, daß sogar ich es verstanden habe, müsste ich das jetzt nicht unbedingt haben, zumal mir die Version komplett in Stahl mit schwarzem Zifferblatt und grünen Details deutlich besser gefällt. Und außerdem drucke ich mein Geld nicht selber (ist verboten, leider) und deswegen sind 1700 Euro eine doch erwähnenswerte Menge Geld für mich. Wenn ich, wider Erwarten, so um die 4000 Mäuse rumliegen hätte, würde es auch dann eher die 43 Bicompax komplett in Stahl werden. Aber danke für die Vorstellung, es freut mich immer wieder, daß ich nicht alles haben möchte.

Ich frage mich wo der Gegenwert für die 4000€ Kaufpreis liegt. Kein Chronometer und das Eta Powermatic 80 Werk bietet auch die 80h Gangreserve, Chronometer, Siliziumspirale und das für 1500€ samt DLC in einer Mido z.B..

Hi Mario,

Der Aufpreis mit dem neuen Werk7 ist exorbitant. Offenkundig strebt FORTIS nach neuen Kundensegmenten. Gemäß Leons hilfreicher Expertise (👍) scheint der Mehrwert des Manufakturwerkes, von der sinnvoll erhöhten Gangreserve abgesehen, begrenzt zu sein. Zudem erkauft man sich diesen mit einer Abhängigkeit bezüglich Service, da dieses Uhrwerk sicher nicht wie ein SELLITA oder ETA von jedem Uhrmacher gewartet werden kann. Handelt es sich um ein 3 oder 4 Hz getaktetes Werk7? Hierzu findet sich hier und auf der FORTIS Webseite leider keine Angabe. Bei nur 3 Hz wären die 70 Stunden Gangreserve freilich unter einem anderen Licht zu betrachten. FORTIS gibt auf ihrer Webseite sogar 4.500 Vickers Härte für die DLC-Beschichtung an. Das halte ich für seeehr optimistisch. Gimmicks wie das rote „13“ Datum oder die Malerei und der Schriftzug auf dem Bodenglas halte ich, insbesondere bei einer > EUR 4k teuren Uhr, für deplatziert.

Beste Grüße,

Frank